編按

「印象.左岸奧塞美術館30週年大展」即將在故宮博物院盛大登場,這是一場令人期待的印象派藝術饗宴,呈現19世紀後葉工業革命後社會變革,藝術家如何掀起充滿衝突與爭議的藝術浪潮,並開啟20世紀現代藝術濫殤。真善美全人關懷協會秘書長、為成人說故事藝文網站「心靈小憩」企畫總監陳韻琳將在大展期間(展期4月8日至7月24日)帶領《台灣教會公報》讀者認識此時期關鍵畫家及作品,文章共6篇,將不定期刊出,敬請賞讀、收藏。

印象派藝術省思6-1

變動的城市,模糊的人

◎陳韻琳

從底層社會到中產階級的寫實

由畫家庫爾貝(Gustave Courbet)創始的寫實主義,影響力約從1848年持續到1870年。作為一個激進左派,庫爾貝將畫筆指向勞工,另一個也被譽為寫實主義的畫家米勒(Jean-François Millet),在1848年的政治動盪之後,就對政治不太有興趣,他選擇將畫筆拿來推崇農民的神聖。不管是庫爾貝風格或是米勒風格,他們都一樣富含理想主義的精神。

但是當1871年人民公社理念失敗,庫爾貝流亡瑞士,1875年米勒過世之際,畫家筆下的世界已然改變,此時出現另一股寫實聲浪,宣稱是比寫實主義更寫實的自然主義,他們徹底與科學研究結合,後來被標籤為印象派。

印象派筆下的世界,已變成是中產階級的世界,他們恰好用繪畫證明了從1848年革命到1870年普法戰爭這20多年中產階級的大勝利。他們躍居世界舞台,而工業革命導致的現代化也出現初步的成果。

有趣的是,中產階級從抵制馬奈(Édouard Manet)開始,至少花了20年抵制印象派畫家,以至於這群畫著中產階級世界的畫家,很長一段時間與畫賣不出去及被畫評家不斷取笑的恥辱共存。

我在卡布欣大道漫步時就是這副德性嗎?

為何如此?因為他們筆下的世界雖然是中產階級認同的世界,但繪畫技法卻是全然革命性。買畫的人會因繪畫內容的革命性深感被質疑,也因繪畫形式的革命性深感被挑釁。?

當時的藝評家兼風俗畫家路易勒法(Louis Leroy)在一本譏諷性質的雜誌中問:「我在卡布欣大道上漫步時,就是這副德性嗎?」他質疑的是莫內(Oscar-Claude Monet)的作品。﹝1、2﹞

印象派代表畫家馬奈、莫內、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)、畢沙羅(Camille Pissarro),都是採用輕鬆的筆法與逗號般的塗點,勾勒巴黎都會街景中的人,以高處俯視角度捕捉浮光掠影、朦朧人形、斜角構圖。他們與庫爾貝、米勒相反,不做近距離情感特寫,也絕不聚焦於人道主義,因為他們感受到的人,心理與身體距離非常疏離,城市的倏忽、變動、稍縱即逝感很強烈,說明在現代化社會中,獨特的個體會逐步消融進茫茫人海,所有過往繪畫中人面對天地的神聖感及作為一個人的尊嚴,都漸次模糊。﹝3、4、5﹞

尋找兩種專注的凝視

回到莫內的作品《卡布欣大道》(Boulevard des Capucines),路易勒法的質疑並不是無的放矢。印象派畫家由上往下俯視都會時,至少反映了現代化後兩種關係的變遷,一是人與人,一是天與人。作為現代化後都會生活的存在,是的,我們可能在很多人眼中都是「這副德性」,因為我們只是旁人人生旅程千萬遭遇中一次擦肩而過、不經意的一瞥,不再像浪漫時代的農村生活,人與人之間順應農忙與農閒季節,有千絲萬縷的互助關係,能夠既感受到天地的浩瀚,又體認到大自然規律中生老病死的莊嚴。

《卡布欣大道》與其他類似的由高處向下俯視的作品,也反映了人與天地之間的割裂。回想一下米勒的《晚鐘》(L’Angélus,或稱「晚禱」),人在天地之間是多麼神聖,因為祈禱通於天之際,也知曉上帝對人的凝望是全然充滿愛、充滿獨特性的凝望。

人潮擁擠進入大都會,勢必是現代化人口流動的規則,一旦進入都會,人際關係就再與鄉間不同。但即或如此,人生中每個階段,總有些讓自己專注的、彼此互為主體的凝視,這些生命中最重要的人的彼此凝視,不管是快樂的色彩,或是令人永難忘懷的椎心之痛的顏色,最後都深藏進自我生命的歲月刻痕中。而在祈禱之際,相信那既在天、復藏於心的上帝,對祈禱者的專注傾聽,這份人與人、人與神的愛,正足堪使我們成為主體,成為完整的人,而不是漂浮進現代化社會下人性割裂、異化的不歸路。

路易勒法問:「我在卡布欣大道上漫步時,就是這副德性嗎?」這樣的疑問固然是出於對美學形式不夠前瞻的看法,因而成為美學史上的笑柄,但這句話未嘗不是忠實反映了那潛藏的對畫中現代化都會人際關係的不安?

竇加

現代化下異化疏離的人們

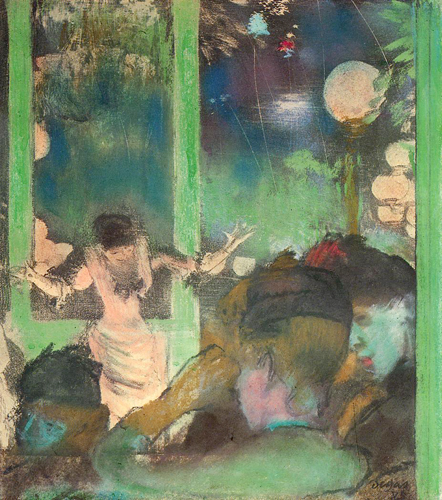

印象派代表畫家竇加(Edgar Degas),他的繪畫構圖方式,遠比莫內、雷諾瓦、畢沙羅更為激烈。他擅長視點極端移位,造成非對稱、去中心化的構圖。這靈感固然是攝影術及剛傳入的日本版畫帶來的觀看方式,但也跟竇加面對「當代」的藝術哲學有關,他用繪畫做出現代化後的人性宣言──人被徹底地去中心化、去主體化。﹝6﹞

在竇加有名的芭蕾舞系列中,畫中人物常不當被切去一角、被置於畫面的邊緣,或者畫中人物像被偷窺一般,渾然不覺地做著一些練習動作,甚至正在抓背、或正走離畫框邊緣,竇加還會故意把觀眾擠進畫面,把歌舞星切去腰身以上。

竇加這種構圖,製造出表演者再賣力在舞台也不是重點的殘忍效果,也製造出中產階級觀眾和舞台人物的疏離關係。台上貢獻生命的全部,只是中產階級生活片段中的消遣與娛樂。﹝7、8、9﹞

竇加在他另一著名的咖啡館夜生活系列畫作中,將印象派最擅長的捕捉瞬間光影技法,發揮到淋漓盡致。他仍舊以奇怪的分割裁切處理,外加奇特的人造光打燈效果,讓巴黎咖啡館夜生活在他的畫中,不拘是穿插的歌唱舞蹈戲劇,或咖啡館中高談闊論的交換訊息、或不經意不專心看著表演的人們,都在這種人為的光影效果中,失去了做為人的真實性,彷彿夜生活只是一個游離的夢境。﹝10、11﹞

當觀賞者拒斥印象派的作品時,並不知道印象派在這種藝術形式構圖的創新中,正寫實描繪出現代化後的都會人性。他們的藝術,前瞻了被現代化推著往前走的人們,也預先畫出了現代人會載浮載沉在這「人作為主體正逐步被解構、人與人之間將異化而疏離」的趨勢中,直到20、21世紀。

莫內

記憶深處存諸永恆的觀看

最擅長捕捉瞬間印象的畫家莫內(Oscar-Claude Monet),有一幅畫是他不忍觀看、卻必須一直觀看,直到抓住可存在記憶深處、存進永恆的色彩,那就是他愛妻卡蜜兒病歿後的肖像畫。

從一個親密情人到愛妻,卡蜜兒伴隨了莫內最窮困的日子,因為父親不同意他倆結婚,為了繼續獲得父親的經濟援助,他倆甚至偽裝分手,情感路算是頗多曲折。直到1875年莫內父親過世,他倆才終能成婚。

父親留下的遺產與卡蜜兒的嫁妝,讓他們的生活暫時改善,但因為畫一直賣不出去,又再度窮困,1878已住在非常簡陋的房子,1879卡蜜兒過世,終究沒能等到莫內被世界認可。

卡蜜兒過世後,莫內寫信給當時的好友喬治克萊蒙梭(Geroges Clemenceau;日後將被人稱「法蘭西之虎」,曾是法國政治家和新聞工作者,兩次出任法國總理。):「有一天黎明時,我發現自己在一位死去的女人身旁,她一直是也永遠是我最親愛的人,我凝視著她陰慘的太陽穴,突然發現自己很本能地正在觀察死亡在她的面容所留下的色調與陰影,藍色、黃色、灰色,我不知道那是什麼,但那正是我當時所處的狀態。一種想法自然地湧現,她已經永遠離開我們了,我想描繪下她的樣子,想畫這個我如此熟悉深愛的面容,而我卻又深深飽受這些色調的折磨。」

不管莫內如何獨具慧眼觀看著現代化社會後時光的碎裂、人主體性的消失,但在卡蜜兒死亡那天,莫內觀看方式是不同的,因為她是他的愛妻、是他生命中最獨特的人,他看到的是死亡的顏色,而他用渴望記憶到永恆的觀看來面對這顏色。這帶給莫內極大的痛苦,但是,這也是莫內的畫筆超越了瞬間、片段記憶的神聖時刻,在這神聖時刻畫下的卡蜜兒,讓我們所有人都知道,卡蜜兒這一生在他心中,絕不是被異化的、非主體性的人。﹝12、13、14﹞