◎陳韻琳

沒有哪個畫家像林布蘭特(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606~1669年)一樣,正走在生命的高峰,卻瞬間跌入低谷,然後在長達近三十年的歲月中,不斷經歷「失去」。當我們知道這背景,再看林布蘭特在這三十年中創作出來一幅又一幅的宗教畫作,就多少能明白,何以林布蘭特的宗教畫作,在光影間隱藏這麼多近似神祕的默思。

回歸自我內在的反省

林布蘭特身處宗教畫式微的尼德蘭(現今荷蘭),在這樣一個新教加爾文教派占大多數的環境,為抵制當時天主教華而不實的信仰底蘊,加爾文拒斥天主教大力支持的華麗巍峨的宗教藝術。加爾文更重視文字語言,他們要求精準傳講聖經,以傳達來自上帝的信息。而林布蘭特在這樣的氛圍中,卻鍾愛宗教畫,他勢必找到了加爾文教派的繪畫語法,光憑這點,已足以讓他在藝術史中名傳千古。

若比較天主教背景的比利時畫家魯本斯(Peter Paul Rubens,1577~1640年),同樣都是畫「卸下十字架」,我們會發現林布蘭特的宗教繪畫《卸下聖體》(Descent from the Cross)不只客觀描繪聖經上記載的事件,他還加上聖經沒有明文記載的閒雜人等。畫家除了忠實於聖經,還把自己放進宗教畫中,這並不新鮮,文藝復興時期很多畫家都這樣做過,但是放進如你如我這等閒雜人,所為何來?林布蘭特在想什麼?

1630年加爾文神學家兼詩人雅各‧瑞維吾斯(Jacobus Revius,1586~1658年)的詩〈祂擔負了我們的憂傷〉,解答了我們的問題,這首詩這樣寫著:

主啊,不是猶太人將祢釘死在十字架上,

不是這些詭詐的人把祢帶到羅馬巡撫前受審,

不是他們輕蔑地吐沫在祢臉上,

也不是他們捆綁祢、揮拳把祢打得渾身是傷。

不是那些兵士殘酷的拳頭舉起鐵釘和榔頭,

不是他們把那該死的十字架抬到髑髏地的山上,

也不是他們拈鬮要分祢的衣服。

主啊!是我做出這些事的;

我是那個重壓在祢身上、害祢喘不過氣的十字架,

我是那條把祢跟十字架緊緊捆綁住的粗繩子,

我是釘住祢手掌與腳掌的粗鐵釘,

扎祢肋旁的槍矛,

鞭打祢的皮鞭,

祢頭上戴的荊棘冠冕沾滿了血,

唉!這一切都因我的罪過而來,都是因為我。

從這首詩我們會發現,林布蘭特把天主教的宗教藝術轉化成新教的宗教藝術,他增加了你和我對十字架應有的反省,耶穌死裡復活的救贖事件,不是一個客觀於外、行禮如儀、已成文化傳統的傳說,而是一個發生於你和我身上、在你我生命中必須經歷、反省、回應的事件。林布蘭特認同新教想改革當時天主教徹底世俗化的弊病,讓自己的宗教藝術充滿了回歸內在心靈與神相遇的自省性。

瞬間從高峰跌入低谷

林布蘭特的藝術生涯從高峰跌入低谷的關鍵,從畫作來說,是他1642年所繪的那幅著名的群體肖像《夜巡》(The Night Watch),有人說,那幅畫不管是構圖或色彩都太詭異,讓人無法接受;有人說是因為他沒有將最顯赫的行會代表放在最顯赫的位置;有人說林布蘭特大膽地在畫中暗藏對這些領袖人物的褒貶無論如何,這幅畫標示了林布蘭特從高峰跌入低谷的關鍵時間點。

但我更同意的是,林布蘭特生命的轉捩點是他愛妻之死。林布蘭特於1634年結婚 ,當時他27歲,莎絲吉雅(Saskia)22歲,1635年林布蘭特畫下《浪子回頭的寓言》(Self Portrait with Saskia)這一年,是他人生最風光的時刻,他有美嬌娘、有錢有勢的岳父,畫中的他與妻子回首望著我們,與其說是「浪子回頭的寓言」,不如說是一種志得意滿的炫耀。這一年他們生了一個男孩,兩個月後夭折。隨後,林布蘭特不斷經歷著死亡,從1635到1642年,林布蘭特失去父母與姊姊,他前三個孩子(一男兩女)也都沒活過兩個月,1642這一年,林布蘭特更失去了莎絲吉雅,留下一個未滿一歲的兒子提圖斯。

然後,林布蘭特突然從命運的寵兒變成是被命運擺布的人,他在畫壇中失勢,慢慢失去買畫的顧客;他不諳理財,原本的財富逐步散盡,最後房子與珍藏的藝術品被拍賣;而且他有一個孩子要照顧,也需要女人,卻因莎絲吉雅的遺囑不能再婚,否則會失去所有來自岳家的錢,於是他先後與兩個女管家同居。前一個女管家跟林布蘭特有財務糾紛,沸沸揚揚鬧上了公堂,後一個女管家亨德麗吉(Hendrickje Stoffels)到林布蘭特家幫忙時,年僅22歲,她為林布蘭特與提圖斯奉獻了一輩子,卻因為沒有婚姻之名,背負了不道德的罪名,被排除於整體社會之外,成為社會的邊緣人。

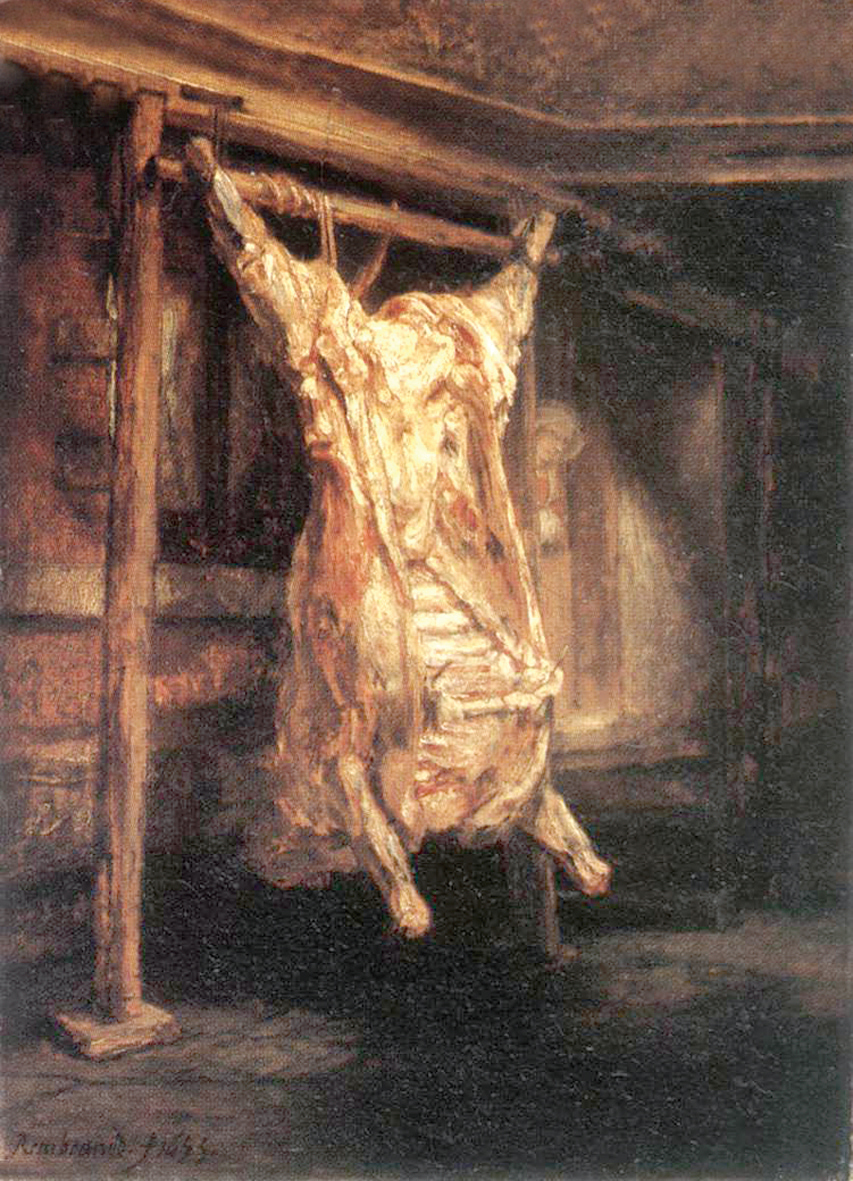

1656年的林布蘭特飽受流言蜚語、破產之苦,1658年他與莎絲吉雅的房子終於被法拍,因而被迫搬家。林布蘭特在1655年所畫的《被屠宰的牛》(The Slaughtered Ox),道盡他這段時間的煎熬與辛酸。

生命的歷練使藝術境界丕變

林布蘭特經歷愛妻之死與隨後的貧困,繪畫意境出現很大的改變,可從兩幅「解剖課」比較出來。

1632年,林布蘭特畫了一幅很成功的《杜爾博士的解剖學課》(The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp),這是一幅以解剖為名的「群畫像」。荷蘭的「群畫像」,原本就是藝術史上的一朵奇葩。因為荷蘭是很早開始由資產階級主導社會的地方,他們為了經商方便,產生了很多協會、社團與公司。因此,當西班牙、法國、英國等地還在為王宮貴族畫個人或家庭肖像畫,荷蘭已經需要為全體成員畫群畫像了。

林布蘭特的這幅「解剖課」作品,翻新了荷蘭的「群畫像」。他不再千篇一律地把人羅列成一列,而是把他們變成舞台上的演員,有各自的表情、有特色、有心理與戲劇的張力。事實上,林布蘭特正是因為不止捕捉外貌與心靈,還擅長用畫筆心理分析,因而讓他的畫顯得特別有深度。

例如這幅「解剖課」,他安排了八個人物,每個人物分別擔當一個角色,各自有獨特位置與不同的表情,但整體的情緒基調是和諧而統一的。除了構圖新穎,光線的運用也很引人注意,他在一片暗影中,突出了每一個人物的面部表情,白色縐摺領的反襯,更強化了效果。醫生呢?正撥開屍體手臂的皮,用夾子提起死者的肌肉和腱,並作手勢解釋裡面的複雜結構。林布蘭特刻意用色彩突出了手臂的血紅色,以及白色黏稠的腱。醫生帶他們研究身體,林布蘭特帶我們研究他們,重點是「研究」。

1656年林布蘭特又畫了《德曼博士的解剖學課》(The Anatomy Lesson of Dr. Deijman)。這時的林布蘭特愛妻過世了14年,他破產、又因亨德麗吉飽受流言毀謗,林布蘭特的繪畫風格轉向心靈的深度。畫中,被解剖的屍體迎面向觀畫者而來。屍體的腹部已敞開,醫生正在解剖腦部,腦膜表皮翻向兩側。但這畫有一點跟前幅很不一樣:旁邊上課的人表情沉思而寧靜、莊嚴肅穆,林布蘭特更以光影增強了幽靜的氣氛。

這幅畫重點已經不在研究、而是在感懷死亡與生命,隨著時光流逝,林布蘭特年歲日增,不幸的事接二連三發生,這些經歷使他從「研究發現」當下的戲劇表情,轉向對死亡、對生命的沉思。 (待續)