環境主日20週年 生態關懷者協會邀歐晉德談環境維護 下半年將辦巡迴座談

【邱國榮採訪報導】以基督信仰為基礎的環保團體「生態關懷者協會」,3月19日下午在台灣基督長老教會總會事務所2樓舉辦會員大會,邀請天主教會會友、前台北市副市長歐晉德談「關懷大地、省思台灣未來」,並分享大地工程與地質資源維護其實可以不相悖,要求經濟成長的同時,也能兼顧環境生態。

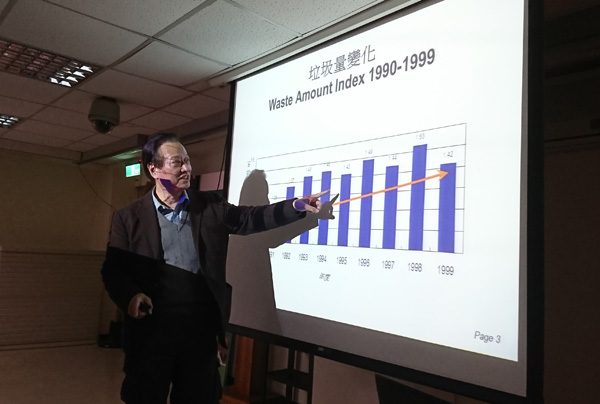

本身是大地工程專家的歐晉德坦言,過去興建工程欠缺生態維持的知識,但進入市府後,經常接觸環團訴求及民眾抗拒環團訴求的聲音,因此改變了他過去習慣的思考方向,開始要設想維持生態不變的興建工程計畫,也因此成功規劃實行了台北市的垃圾減量。他出示統計圖,1999年台北市每人每天製造垃圾1.42公斤,每日就有2970公噸的垃圾,搭配垃圾不落地政策且實施「垃圾費隨袋徵收」後,垃圾逐年減量,2015年垃圾量換算下來每人每日已降低至0.882公斤。

除了降低垃圾量外,任內也降低市民對自來水需求的水量。1999年台北市一天供水330噸,市府宣導省水,還遭市議會罵漏水才是問題;不過在多次呼籲市民節約,供水量來到每日240噸。此外,交通部石碇高架路段興建,沿線河川流域的自然地景並沒有被破壞,他認為這這是經濟成長需要的大地工程能夠與生態維持並進的成功案例。他透過自身的經歷分享,改變認知習慣首重於教育,人民要有生態觀念,必須從教育著手。

提到爭論不休的核能利弊,歐晉德認為,正反立場都不該絕對化。「核廢料處理確實是棘手問題,而且大家也都擔心是否會再有核電廠爆炸意外,可是綠能的能源供應比,不足以供給一個國家經濟成長所需電力也是不爭事實,台灣的綠能占比不到1%,核電廠是否除役,經濟是否因此停滯或衰退,及如何解決核廢料等問題,都需要更多思考與討論。

以台灣核能占約20%來說,要維持同樣同等供電卻又不要核能,只能增加燃煤供給,預估空氣污染增加30%以上,至於綠色能源在供電穩定的可信度及可靠度方面尚且不足,綠能如何跟得上台灣需求電力,還是難題。因此不要核電與污染大氣而導致溫室效應的燃煤發電,卻要維持經濟成長,如何權宜正困擾著台灣。

歐晉德表示,政府裡的任事經驗告訴他,經濟成長是政府的必要政策,「究竟現在核廢料處理是否已經絕對是絕望的結果?如果是,為何世界那樣多的核能電廠還再興起?」 他說,法國是核能使用最多的國家,核廢是否還有處理空間?如果絕對沒有,政府就該立刻停止經濟成長策略,並且列出該被廢除的產業名單。

「經濟是發展,不應該是成長。」生態關懷者協會秘書長陳慈美回應說,核電問題是大家共同要面對的困境,真要好好去面對,但根本的問題是,資本主義思維所追求的經濟成長,產生了今天人類面對此問題卻難以處理的局面。

今年適逢長老教會「環境主日」20週年,生態關懷者協會也與總會教社委員會共同出版一本涵蓋歷史回顧、重要論述、生態查經等3方向內容的手冊,同時舉辦「人與大地的對話」系列活動,幫助教會界更全面落實生態關懷事工。下半年,也會與長老教會、天主教會正義和平組合作,將在全國舉辦12場次講座邀民眾一同參加。