◎陳韻琳

苦難的不歸路

1897年,高更(Eugène Henri Paul Gauguin,1848~1903年)畫了一幅如今傳為繪畫史經典的名作《我們從哪裡來?我們是誰?往哪裡去?》(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?),畫這幅畫前後,他正因女兒愛琳的死訊痛不欲生,企圖自殺未遂。獲救後,他腦海中唯一的意念就是把這幅畫完成,顯然這幅畫是要傳遞某種訊息。1

高更的繪畫是到大溪地以後,才徹底走出前人,自創一格。對高更而言,他的繪畫絕不是為美而藝術、為藝術而藝術,他想要探求社會之病背後的原因。身處於現代化起飛、貧富階級差距拉大、鄉間寧靜被交通便利的城市人徹底毀壞的年代,高更已開始感受到現代化文明付上的高昂代價,於是大溪地成為他冀望的答案,他在大溪地建構他心目中的烏托邦。

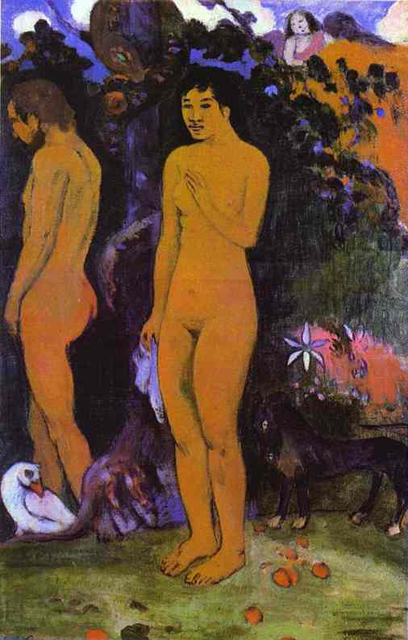

這幅《我們從哪裡來?我們是誰?往哪裡去?》正是表達高更這個理念,人無法迴避生老病死,苦難的源頭乃在文明本身;人只有回返原始,才有快樂的可能。所以高更在畫中央畫了象徵「夏娃」的女子,正在採摘禁果。透過對原始背景的鋪陳,也襯托出這禁果乃文明之果。高更企圖用這幅畫,提醒人注意人類正走向苦難的不歸路,一切苦難的源頭,都是文明的苦果。

高更的答案彷彿是西方的桃花源記或西方的遁世主義,只可惜他罔顧了現實,因為從來沒有一個原始部落不渴望文明。對他們而言,苦難恰恰相反不是來自文明,而是來自落後。

落後之地渴望文明、文明之地為文明所苦,彷彿是現代社會的循環咒詛。在眾人紛紛嚮往進步的時代,高更有某種抗拒文明的勇氣。只可惜,當他開心地成為遠離文明的遁世退隱者,卻也把文明、甚至是文明的性病,帶到了原始地帶。如果法國相對於大溪地與馬貴斯群島是殖民帝國主義,那麼,高更到原始地區,任意花錢買下他不真心關切的當地原住民女人、甚至是未成年的女孩來性宣洩,他又何嘗不是殖民帝國的幫凶?2、3、4

苦難的循環

如果環顧一下高更的原生家庭,更令人產生一種詭異之感。

高更的外婆芙蘿拉‧特里斯坦(Flora Tristan,1803~1844年),曾有一趟從法國巴黎到南美祕魯、回巴黎後去法國南部鄉鎮的旅程,這趟旅程讓她成為一個致力於社會公平正義、讓弱勢者得到照顧的革命鬥士。可是諷刺的是,芙蘿拉要衝撞的龐大文化機制,正來自於她想要為其伸張正義的勞工階層的大男人主義,她想幫助的弱勢群體──勞工,成為她想要幫助的另一個弱勢群體──女性的敵人,這註定讓她裡外不是人。更弔詭的是,她這一生的奮鬥,使她幾乎形同遺棄了她的女兒愛琳,也就是高更的母親。

現在我們看到高更成為畫家後,從巴黎到大溪地,短暫回到巴黎後,最後落腳在馬貴斯群島,成為遠離文明的遁世退隱者,但也成為殖民者,把來自文明世界的性病及對原始部落女性的性宣洩,帶到了原始地帶,可以說高更為了實踐他繪畫的理想,遺棄了妻子與孩子們。而就在他畫《我們從哪裡來?我們是誰?往哪裡去?》之際,聽聞到女兒的死訊,女兒的名字,與他那被外婆遺棄的母親同名,都叫愛琳。

高更成為她外婆當年最想抗爭、抵制的人,祖孫唯一的共同處是──他們都是理想主義者,也都遺棄了女兒愛琳。高更與外婆連結之下的原生家庭生命史,有著不可思議的巧合與對照,他遁世隱居到法國殖民的南太平洋群島,也使他的繪畫有著矛盾的解讀,這是在看待高更的作品時必須要了解的前提。

矛盾的解讀

高更在《我們從哪裡來?我們是誰?往哪裡去?》這幅畫中,將文明視為不該採摘的禁果,這樣的觀點充斥在他馬貴斯群島時期的畫作。

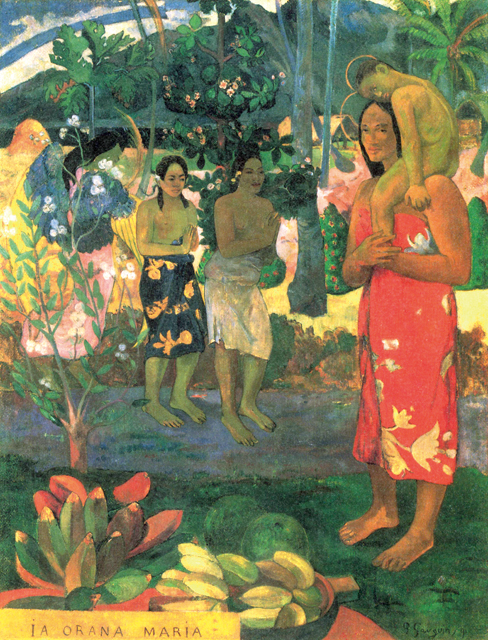

高更把未開發的馬貴斯群島畫得近似天堂,甚至把他在大溪地看到的母子繪出,並題為《聖母馬利亞》(Hail Mary)。而他所畫的《你為何生氣?》(Why are you angry?),描繪西方人因花費較低廉、有異族風味,而到被殖民、且尚未被開發的原始地域買春,造成當地人為經濟利益推女人入妓院火坑的情景。或許,他認為自己用錢包下一個女人,比嫖妓高尚一些。5、6

高更另一個衝突矛盾,在於他是需要性宣洩的男人,可是在他的畫作中,開發原始文明與殖民,是罪;開發性慾,也是罪。的確在高更某些畫作中,把文明開發的墮落與性被開發的墮落交纏。禁果,是文明之果,也是性慾之果。文明導致墮落,性經驗也是。

談完高更這些充滿衝突矛盾的前提,我們再來看高更所畫的基督。

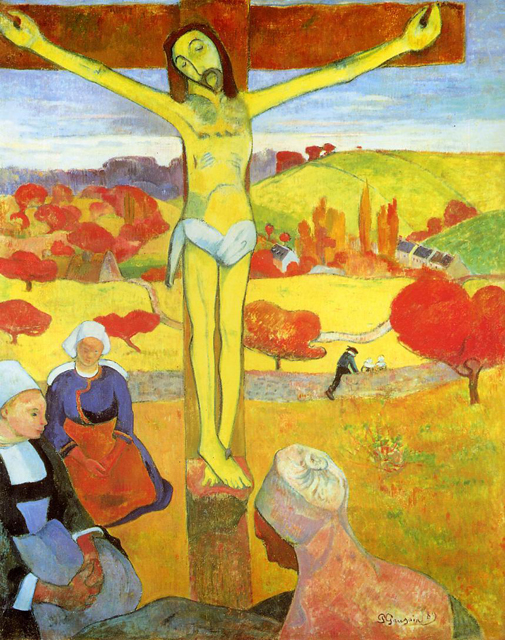

高更所繪的名畫《黃色基督》(The Yellow Christ)、出自《不列塔尼的耶穌受難地》(Breton Calvary)的「綠色基督」,是高更在這種對原始的迷戀中繪製的,與其說他是在著意基督,不如說,他在意不列塔尼這鄉下。7、8

固執的不列塔尼人很堅持自我和傳統,用力跟現代對抗,他們落伍、迷信、極度倚賴祖先留下的傳統和習俗,對高更來說有種不可抗拒的吸引力,高更發現不列塔尼這種原始風貌,是藝術創作的富饒之地。高更去不列塔尼是為了尋找原始和野蠻,最後促成他遠行大溪地與馬貴斯群島。

所以與其說高更是在畫基督,不如說,他是在畫原始與蠻荒。

高更另有一幅《在花園裡苦惱》(The Agony in the Garden)裡頭畫「橄欖山的基督」,一樣未必真有宗教意涵在其中。因為高更在這幅畫中,把基督的臉容畫成了自己的容貌,他成為畫中那個受難的基督。他還有一幅知名的自畫像《有黃色基督的自畫像》(Self Portrait with ’Yellow Christ`),則是畫自己站在「黃色基督」的面前。9、10

從《黃色基督》、「綠色基督」的原始蠻荒,到「橄欖山的基督」,再到高更站在「黃色基督」面前的自畫像,自比為受難的基督,說明了他畫中真正的受難含意,是藝術家像先知一般不被理解的受難。

高更自從離開證券生意成為畫家後,便一貧如洗,他的妻子得帶孩子們回去投靠娘家,因此對高更有非常多的怨懟與輕蔑,這使高更覺得自己作為一個藝術家就是犧牲、就是受難,他是時代的先知,是把自己獻祭的基督。

悲慘的世界

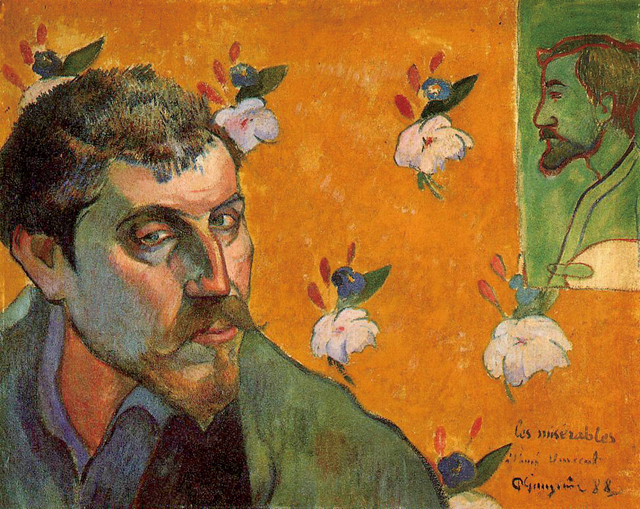

所以高更也畫了《悲慘世界》(les misérables)自畫像,將作為藝術家的自己置放在悲慘世界中,他因為世人的物慾和俗不可耐而被誤解、被漠視。他在這些畫中控訴了社會,也高抬了藝術家。他畫著他的悲慘時,其實是瞧不起這世界的。11

談完高更的受難,我們最後再來看高更的名畫《死靈的窺視》(Spirit of the Dead Watching),這幅畫畫的是他買下的年輕少女。有一次少女認為自己彷彿看到惡魔死靈在窺視她,因而恐懼害怕,高更當時覺得少女的這個迷信很好笑。但這幅畫中,這名叫帝哈瑪娜的少女恐懼之際,是望向畫家高更所在的位置,除了少女認為的惡靈,另有一個窺視者就是高更,高更以充滿占有慾的性趣,畫下這被他花錢買下來的年輕肉體。12

高更以藝術家的傲然之姿,像個受難者一般去到殖民地,廉價買下他不可能廝守終生的女子,並畫下她的肉體,再用其他畫控訴著文明開發之罪、性慾被開發之罪。他畫了基督,但是誰是真正的受難者呢?