文◎新荑

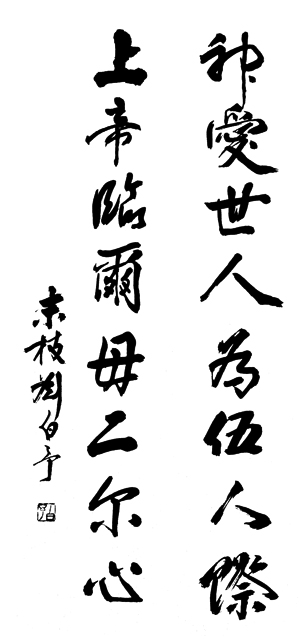

字畫◎劉白予

之一 下里求學迢迢路

父親於1923年4月18日出生於安徽省岳西縣來榜鄉一個農村家庭,位處大別山區,山壑景秀。家裡有幾畝田,祖父是農人。

父親自幼聰明、調皮,7歲入小學,可惜只讀了一年,學校便因為共產黨作亂而停辦。父親停學在家日久,祖父遇見一位懂得寫狀紙的讀書人,便聘請他為塾師,父親在私塾讀了3年,熟讀四書、五經、古文觀止。

塾師講解不精、古文不熟,好學的父親開始感到如此繼續下去,只是浪費時間,但是祖父並不了解。一日,父親一如平常帶著碗筷、雨傘去私塾,卻改變了上學的路途,向另一條路走去,他中途託人將碗筷送回家,獨自拿著雨傘前進。父親在腦海中計畫著尋找另一所小學,要投奔一位任教於小學的遠房表姊。憑著聽到的訊息,父親組織著從大人的談話中蒐集到的人名、路名和地名,以「油房」為地標,獨自走了十幾華里的路,整整走了一天,終於找到從未謀面的姑祖父。隔天,姑丈帶父親去小學,找到表姊,如願進入小學,就讀五年級。一週之後,收到信的家人,差人將父親的衣物和被褥用扁擔挑了過去。當年父親12歲。

父親在這所小學讀了一學期,收穫非常豐碩。這所學校的成員有志於教育,校長學識豐富,教師們個個飽讀詩書,在戰亂中,因避禍而從省城將學校搬到鄉下。但是很可惜,因為時局實在混亂,學校再次向深山搬移,這次,父親沒有跟去。

13歲,父親考上合肥的東南中學,離家更遠去就學。3年後,在家人不贊成他繼續讀書的情況下,仍考上了岳西師範。選擇師範,並非對教育有興趣,實在只是為減輕家庭的經濟負擔。

多年的讀書生涯,無論學校離家多遠,父親都是用自己的腳走去。他在奶奶親手納的布鞋上,再套上一雙草鞋,連走幾天的路,不以為苦。這造就了父親一雙擅長健行的腿,和他分辨方向、不會迷路的能力。多年之後,父親在台北市和台南市,都能用一雙腳踏遍許多街道,自在地走路回家。

還有一個因由,使父親穿越山林的就學之路往來自如。他自幼雅好丹青,無師自通畫畫,國畫受鄉人喜愛,行路途中受邀停下畫畫,便可換得一頓免費的招待。

師範學校畢業之後,父親在小學任教數年之久,擔任過教務主任,也任過代理校長。

1947年,眼見共產黨即將攻陷家園,父親自幼對共產黨作為並無好感,捧讀《三民主義》卻大為折服,加上聽聞共產黨在占領區清算資產階級的行徑,家人力勸父親逃走,他於是離家。此去開始了兩年的長途逃難,幾度生死關頭。

父親遠離家園,在台灣落地,卻生不了根,他在家鄉有崇高的社會地位,在台灣卻沒沒無聞。任誰也料想不到,要過了漫長的40年,才能重新踏上故土,但那時已經家園殘破、人事全非。

之二 戰火流離行遠方

父親的逃難之路,一路打聽消息閃躲「八路軍」。他從老家安徽省岳西縣抵達安慶,在省政府工作,後時局不好,便跟著堂叔、時任少將司令的劉有道加入了二○○師「教官訓練團」成立的「補充團」,擔任「特務長」,但是一年都沒有薪水可領。後來隨軍隊撤退,一路上只能遇什麼、吃什麼,有時累極仍然必須行軍,於是他學會了邊走邊睡的本領,練就了躺在板凳上睡覺的能力。

船行長江,1946年元月到了蕪湖。後來軍隊沿著長江行軍,到了蘇州,又開始往南撤退,一路福建、廈門、泉州,在汕頭終於無路可退,只能爬上軍艦。上艦時情形十分混亂,父親丟失了隨身的包袱,到了金門已是1949年端午。在金門,他遇見了古寧頭大戰,受派清理戰場,那時遍地屍體,抓了好多俘虜,許多人到俘虜營中尋找家鄉的人。

1949年12月,父親孑然一身來到台灣,在基隆上岸時,連證件都沒有,有的就是一身的衣服,舉目無親。腳底下是水泡長了又破、破了又長後形成的厚厚一層腳皮,父親大病一場,病後蛻下了那張完整的、像鞋底一樣的腳皮。九死一生能夠一命尚存,讓父親將自己名字中的「會」字隱去,成為「惠」,以表「恩惠在四方」之意。

後來,父親到了雲林虎尾鎮,從警察局調到了保警隊工作。他是文官,因為文筆好、擅國畫,屢受長官器重,卻又因耿直、不善應酬,一直升不了官。

40歲時,他娶了來自貧窮農村的母親,那年母親20歲,隔年我出世了。

之三 思鄉無處訴孤獨

小時候家住虎尾鎮民主十路,寬大平坦的民主路上,兩排氣勢如虹的大王椰子森然而列,轉個彎,就是民主二路、四路、六路,再過去就是十路,獨獨沒有「八路」。我小時候想,編路名的人數學不好,爸爸說:「欸,也沒什麼好怕的,八路軍打不到這裡來呀!」我聽不懂,卻有了莫名的安全感。

牆上到處都是油漆大大寫著「反共抗俄」「光復河山」,小學生的作文本子一打開來,滿紙愛國情操,我滿腔報效國家的志向,沒有疑惑過國家的偉大。但還是敏感覺察到一些事情,尤其是大人小聲說著接到香港轉來的信那些……我知道這和那把手槍一樣是不能說的祕密。孩提時的我似懂非懂,但我心底有一把亮晃晃的尺,那把尺和爸爸有關。

巷子裡總有小販叫賣,薑汁豆花、麥芽糖、爆米花,有時是賣魚的三姨婆,木板車還沒靠近,魚腥味先飄過來了。我最喜歡騎腳踏車的伯伯,車後綁著一個大木箱,他用洪亮的嗓音高低有韻致地叫著:「機器──饅頭!」打開木箱,掀開小棉被蓋,白胖饅頭一個個都是方方正正,個頭很大,張口咬的時候,像是滿臉埋在饅頭裡再拔出來,軟嫩中帶著咬勁,香甜無比。

賣饅頭的伯伯笑臉迎人,喜歡孩子,總要聊幾句話才走,看我應答如流,有時多送我一個饅頭,媽媽總是謙讓說不好意思。我問爸爸,機器饅頭伯伯沒有孩子嗎?爸爸說,他自己一個人住,以前在軍隊裡還是個軍官哩。我又問,他對國家有功勞嗎?爸爸說,當然有功勞。我心裡頓時說不出的悲哀,那麼好的人,做出那麼好的饅頭,卻一個人孤孤單單地辛苦生活,便脫口而出說:「國家對不起他!」我一說出那句話,媽媽便說:「國家哪會對不起人?」爸爸卻幽幽地說:「是,國家對不起他。」

爸爸的辦公室就是保警隊,在民主三路的盡頭、台糖工廠大門對面。我常去保警隊玩,知道有一排鐵櫃,裡面排列著好多長槍、手槍,爸爸常常都有戰備演習,那些槍都是要經常保養的。

我們家有一個爸爸改造後的兩輪手推車,是厚重的鋼鐵結構,爸爸說,這是部隊裡淘汰下來的,戰時專門運送機關槍。這推車運東西很方便,我常常推著玩耍,鄰居也常來借用。這時打仗的意味早已淡了,不知何時牆上的「光復國土」也抹去了。

有一天,我拉長尾音,陶醉在誇張的悲情中,唱著:「人皆有父,翳我獨無;人皆有母,翳我獨無。白雲悠悠,江水東流。小鳥歸去,已無巢;兒欲歸去,已無舟,何處覓源頭?莫道兒是被棄的羔羊?莫道兒已哭斷了肝腸?人世的慘痛,豈僅是失了爹娘?……」爸爸聽見卻低沉地問:「妳唱的是什麼歌?」我說:「天倫歌。」爸爸說:「這歌不好,以後別唱。」淡淡一句話,那時我一點也不懂,心頭卻好像有千鈞之重,整顆心都黯淡了下去。

這麼想起來,爸爸是在流離錯亂的悲傷中垂垂老去的。

之四 踟躅尋道識歸途

在孤單與苦難的心境中,父親聽到了福音,感受到了耶穌的療癒能力。但他心底一直有著文化的衝突,儒家思想、道家思想與基督教是否相容?為何不能祭祖?這些都是我成長過程中,經常聽父親談論的題目。等我上了大學,讀了一些書之後,父親總與我辯論,後來,就是我工作之餘十分疲憊時,父親仍緊抓著我要討論。

整個成長過程中,我總覺得母親太輕而父親太重,我整個人是非常不平衡的,因此,我去尋找耶穌。

父親晚年經常一個人窩在書房,寫詩、寫對聯、畫國畫,深掘自己的內心,而老病,使他堅定倚賴耶穌而活。我望著牆上一幅寫意的水墨文人畫,兩隻野鴨溪邊戲水的圖,用蒼勁的字體題著「天南地北皆鄉土,春暖秋涼兩岸飛」,我知道,父親半生背負著離鄉背井的無奈與自責,但他終究藉著承認兩邊都是家,與自己和解了。

至於爭議多年的神學疑問,終究是沒有確切的答案,爸爸臨終前,我笑著對他說:「爸爸,你快要見到耶穌了,見到祂的時候,不要忘記,把那些疑問拿出來當面問問,祂會直接告訴你答案!」爸爸笑了,笑得很恬靜。