浪漫意味什麼……隨興不拘的個性?活在虛無飄渺雲端的不切實際?過多的感性甚至濫情?充滿理想主義的法國大革命帶出的歷史變局,讓藝術轉向,終結洛可可的貴族華麗、纖巧、感傷與官能,進入浪漫時期。如今,我們仍能浪漫嗎?

洛可可藝術終結進入浪漫時期這段過渡時期,是畫家大衛(Jacques-Louis David,1748~1825年)的時期。他畫筆下的理想追尋,道道地地是與法國大革命理想密切相關的浪漫主義,但形式上細分,卻開創抵制洛可可的新古典主義,透過偉大的遠古歷史事件,象徵性揭露對身處時代的堅持。

借古喻今闡述理想

1783年,大衛畫了特洛伊戰爭英雄赫克特之死《安德洛瑪克哀悼赫克特》(Andromache Mourning Hector),荷馬史詩描述赫克特與阿基利斯一對一決戰,赫克特不敵慘死,死後屍身被阿基利斯捆縛於馬車繞城,可想而知,在城上全程目睹的赫克特之父心底多麼悲傷而煎熬。當晚,赫克特的父親冒生命危險見阿基利斯,謙卑懇求阿基利斯讓他帶回兒子屍體好慎重安葬,終使阿基利斯不得不尊敬敵人為父的心。

大衛1784年所畫的《赫拉提烏斯兄弟的誓言》(Oath of the Horatii)主題一脈相承地近似。根據西元前7世紀的傳說,羅馬城跟鄰國阿爾巴交戰,為避免傷及無辜,兩城各派3個英雄對打,羅馬派出赫拉提烏斯三兄弟,鄰城則派出庫洛提‧阿爾巴(Alban Curatil)三兄弟。

英雄的使命是非常沉重的,因為兩家原本是姻親,最後赫拉提烏斯三兄弟只有長子生還,回來還受到妹妹的憎惡,因為他殺死了妹妹的未婚夫,以至於最後他不得不殺了妹妹。大衛的畫筆下,赫拉提烏斯三兄弟在父親的劍下起誓,盡市民義務誓死保衛羅馬,為羅馬爭取榮譽,而他們的妻子與妹妹,卻在莊嚴之誓下無比地絕望。

這兩幅作品中,女人的角色都是宿命、絕望而哀傷。大衛透過女人襯托英雄的理性自持及大義滅親的決絕。大衛將《赫拉提烏斯兄弟的誓言》送給帶領法國大革命的英雄羅伯斯比,更說明這幅畫寓意與法國大革命相關。

堅持真理寧死不屈

這些歷史固然是古典主義最崇尚的主題,但大衛並非單純為歷史而歷史,而是借古喻今,透過畫作陳述一個千呼萬喚始出來的偉大時代。在這時代,不知將有多少英雄堅持真理,犧牲生命也在所不惜。從這個角度來說,儘管大衛表現出古典主義注重的均衡平穩、淡化情感色彩、強調理性線條,但骨子裡完全是浪漫主義的產物。

攻陷巴士底監獄並非突如其來發生,啟蒙思想家孟德斯鳩、伏爾泰、狄德羅、盧梭等人早已大力倡導自由平權思想,撻伐封建連結腐敗教會體制,因而遭到權勢的反撲,大衛的繪畫前景、甚至性命也受到同樣的威脅。歷史畫是古典主義最重要主題,所以大衛一再透過繪畫暗指而不明言,刻意追溯遠古以前羅馬共和的時期,因為那時期有不同觀點的黨派輪替、平民可以參與議事,是他嚮往的美好時代。

法國大革命前夕,大衛還畫了有名的《蘇格拉底之死》(The Death of Socrates)與《布魯特斯兒子之死》(The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons),這兩幅畫都強調英雄為真理寧死不屈。後者畫於1789年,故事再度糾結大義滅親的情感。布魯特斯創立羅馬共和,雖竭力抵制暴政,但兒子卻與獨裁王室暗通款曲,他最後不得不下令處死自己的兒子。這幅畫曾因為暗示性太強被禁止展出,但因為出自路易十六委託,最終還是得以問世。

理想世代的相互傾軋

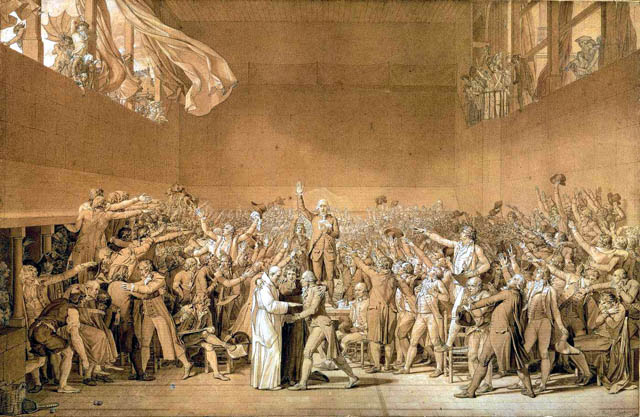

如果說法國大革命是有志之士的理想主義共同促成,那麼革命啟動後的派系鬥爭則是理想主義者茫然的開始。大衛1789年的素描《網球場宣言》(The Tennis Court Oath),畫的是576名代表簽署誓言,向世人表明政治權利屬於人民及其代表,而非君主,是一次革命性行動。一般認為這次事件是法國大革命的肇端,此後5年間,畫中不少人上了斷頭台,大衛自己也因此入獄。

不同派系者都是浪漫的志士,曾一起胼手胝足打拚,可是大革命後在激進與溫和之間搖擺不定,不同派系反目成仇,每次某派系得勢,都對其他派系以罪名指控、殺戮,老百姓也無法倖免。

大衛1793年所畫的《馬拉之死》(The Death of Marat)正是派系鬥爭的犧牲品,走激進路線的馬拉在浴缸泡澡時被暗殺,暗殺他的夏綠蒂柯黛兒支持溫和路線,刺殺馬拉後隨即被逮,上了斷頭台。馬拉是公認為理想奮鬥的英雄,柯黛兒也認為自己是為了民族國家前途。類似這樣的互鬥,正是法國大革命後隨即而來的「恐怖時期」。

大衛支持羅伯斯比的激進路線,對激進的馬拉無比同情,所以筆下的馬拉姿態宛如古典藝術「聖母悼子」中的基督,藉此賦予馬拉為正義犧牲的神聖光環。他並加上若干細節,譬如畫面左下角縫補過的床單說明馬拉為革命傾家蕩產,死時幾乎一無所有;馬拉手上的信,是柯黛兒誘騙馬拉的證明,寫著:「1973年7月13日,夏綠蒂柯黛兒致市民馬拉:命運悲慘的我,應該有資格依賴您的親切。」前方馬拉的小桌有「致馬拉 大衛」幾個字,彷彿墓碑銘刻。

迷惘與沉默

1794年,大衛畫了一幅自畫像,手中的畫筆猶疑著,臉上是忐忑不安的迷惘。《網球場宣言》中的人物陸續上斷頭台,對他造成無比衝擊。

緊接著但敦,與但敦反目成仇的羅伯斯比也上了斷頭台,大衛因支持羅伯斯比,差點同路,僥倖的是他因病未參加關鍵性的會議,最後得以豁免死罪,鋃鐺入獄。

大衛後來獲得大赦,此後對政治沉默下來。這段時間他另一幅著名作品《掠奪薩賓的女人》(The Intervention of the Sabine Women)幫他說話。羅馬曾征服薩賓族,掠奪了他們的女人,包括薩賓族領袖的女兒。薩賓族無法忍受奇恥大辱,決定復仇,但是當薩賓族與羅馬再度開打,有些薩賓族女人包括領袖的女兒已經撫育了羅馬人的孩子。作為妻子與母親,她們夾在父親與丈夫的仇恨之間,只能祈求和平,為了孩子的緣故,以肉身擋下敵對的雙方。

這歷史故事再度成為象徵,說出大衛面對當年曾一起打天下而後卻互相鬥爭的同志,身心是如何煎熬。他無法再過於清楚地洩漏自己抱持的政治觀點,以免在鬥爭之下再度入獄,甚至惹來殺身之禍,他只能透過繪畫陳述和解與和平的願望。

在《掠奪薩賓的女人》這幅畫中,另有一個突破,即女性角色不再無法抵抗命運,而是為母則強。在男人互相廝殺的場景中,女性成為大衛的代言人,心中想的是必須讓下一代平安長大。他在獄中就開始畫這幅畫,前後整整畫了5年,畫完後便將畫送給一直馬不停蹄為他奔走營救的妻子。

期待新英雄

於是我們能明白,何以大衛開始期待拿破崙。1798年,當時仍是將軍的拿破崙去找大衛畫肖像畫,大衛認為拿破崙是亂世的拯救者,他說:「他的頭型真好看,就像個古希臘人。他若生在古代,一定是個偉大人物,他是我的英雄。」拿破崙讓大衛聯想起羅馬共和。

而後大衛的繪畫生涯步向巔峰,跟拿破崙有密不可分關係,他也因此再度嘗到歷史興衰的悲涼。他用4至5年的時間,完成了名垂千史的作品《拿破崙為皇后約瑟芬加冕》(Le Couronnement),把法蘭西第一帝國的象徵轉為羅馬帝國時代。譬如皇帝和皇后深紅色加冕長袍上繡滿金色的蜂蜜,象徵統一的國家,麥束和豐饒角象徵帝國昌盛,棕櫚枝象徵王者勝利,月桂則象徵永生。最重要的一筆是拿破崙為皇后加冕的動作,表達他的權力來自自己和人民的努力。

但是當大衛完成這幅畫時,拿破崙已經為了約瑟芬無法生育而與她仳離,因此大衛同時畫的另一幅士兵誓死效忠拿破崙的畫,不得不換上了新皇后。

真理超乎一切

大衛再次讓繪畫生涯與政治密切連結,以至於畫家生涯隨拿破崙起伏。有一幅畫大衛整整畫了14年,主人翁明顯暗指拿破崙,但他畫完時,拿破崙已無法挽回地大敗。這幅《德摩比亞戰役》(Lonidas aux Thermopyles)再度以歷史暗喻,敘述史上有名的三百壯士之戰,斯巴達王為阻止波斯入侵,帶三百壯士死守溫泉關,最後全數壯烈犧牲;明顯指拿破崙是知其不可而為之的英雄。

拿破崙徹底敗北,波旁王朝復辟,大衛也在法國無處可容身,只能流亡布魯塞爾。他唯一能做的就是畫畫,1817年畫了肖像畫《埃馬紐埃爾.約瑟夫.西埃爾》(Emmanuel Joseph Sieyès),畫的右上角寫著:「69歲的藝術家」,大衛當年正是69歲。若拿這幅畫與他1794年的自畫像比較,可看出現在神情中不再游移不決,儘管憂鬱,卻是毅然決然的深情。法國曾釋出善意,只要大衛認罪,就同意他返回家園,但他拒絕了。他堅持理想,一直流亡在外,到死前沒有祈求過法國的原諒。

大衛最後一幅描述心聲的大型畫作《被維納斯解除武裝的瑪爾斯》(Mars Disarmed by Venus and the Three Graces),源自希臘神話。儘管他一生畫歷史畫,但從來不是在畫真正的歷史,而是暗指他涉入的政治與社會,這幅畫的主題也不言而喻。晚年的他在政治征戰上已休兵,心靈讓位給藝術的謬思與美麗的泉源。他一生追尋浪漫,在此時已體會到「大江東去,浪淘盡,千古風流人物」,英雄被捲進歷史一去不返,而他在洛可可到浪漫之間,曇花一現帶出的新古典主義,也隨他走進歷史。大衛的學生格羅(Antoine-Jean Gros,1771~1835年)也崇拜拿破崙,是他的御用畫家,1835年自溺塞納河,帽子夾一張紙條寫著:「厭倦了生活,最終辜負了才華,決定結束這一切。」

大衛的故事反映了法國大革命作為理想的開始、復辟政權作為理想的幻滅,任何一個政治事件、任何一個時代、任何一個英雄不可能等同真理,真理是比這些都大而深遠且勢必要永無止盡追尋。在追尋過程中,我們必須相信理想的本質是連結於比時代、歷史更大的永恆,值得傾一生追尋真正的答案,唯有這種相信,才不致讓永無止盡的追尋最後落於「薛西弗斯式」的虛無。