文圖◎林昌華

荷蘭統治台灣期間,曾經蒐集資料編撰了三本台灣原住民語言的辭典,即《福爾摩沙語詞彙集》、《華武壟語辭典》及《放索語辭典》。這裡所謂的「福爾摩沙語」事實上指的是西拉雅語,地理上涵蓋的地區是今天的嘉義、台南、高雄;華武壟語涵蓋的地區則是雲林和彰化;放索語位於屏東中部林邊一帶,可惜這部辭典已然佚失。

1642年,荷蘭人趕走殖民淡水、基隆地區的西班牙勢力之後,東印度公司號稱統治全台,為什麼他們只編撰這三部辭典?我認為這其實反映了荷蘭統治者號令可以到達之處。至於其他重要的地區,如中部的大肚王國(現今台中平原和大肚台地)、東部的花東縱谷及噶瑪蘭平原,荷蘭統治者都力有未逮,加上人力資源有限,自然就沒有辦法、也沒有必要編撰那些地方的辭典。

華武壟語史料出現與出版

《華武壟語辭典》的出現是意外的收穫,19世紀初荷蘭東印度公司虖維爾牧師(W. R. van Hoëvel)在巴達維亞改革宗小會檔案館(Kerkenraad van Hervormde Gemeente te Batavia)找尋希伯來文和馬來文對照的辭典,無意間找到《華武壟語辭典》的手稿。

由於手稿中列舉的地名極為陌生,虖維爾於是透過法連丹(François Valentijn)的《新舊東印度誌》(Oud en nieuw Oost-Indiën)進行研究。而後他發現,原來這份手稿和17世紀荷蘭改革宗教會在福爾摩沙的宣教有密切的關係,於是整理、抄寫這份手稿,並交由麥都斯(W. H. Medhurst)翻譯成英文,兩個版本同時在1840年出版。

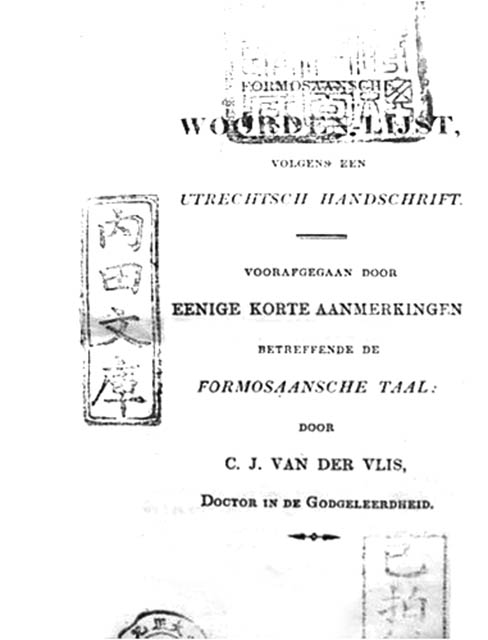

兩年後的1842年,荷蘭學者范‧德‧富利斯(C. J. van der Vlis)在烏特烈支大學圖書館找到《烏特列支手稿的福爾摩沙語詞彙集》(Formosaansche Woordenlijst volgens een Utrecht Handschrift),短短時間內,華武壟語和西拉雅語的辭典先後出現,引起語言學學者極大的興趣。

台灣的語言和馬來語的關係為何?這一直是語言學者極有興趣的一個主題。但是這兩部辭典出現以前,除了牧師倪但理(Daniel Gravius)分別於1661和1662年翻譯出版的《聖馬太、約翰福音書》和《基督教信仰要項》以外,沒有其他可以參考的資料。所以這兩件台灣原住民的辭典出現,正可以為這個長期以來存在的難題提供部分解答。

兩部辭典的出現,我認為除了具有語言研究的重要意義外,辭典中詞彙的描述,無意間也提供了文字意義之外的其他訊息。《華武壟語辭典》的編撰者哈伯宜(Gilbert Happart),除了將華武壟語翻譯為荷蘭文,也盡可能在文字中介紹當地原住民的風俗習慣。也因為哈伯宜的努力,使後代研究者從中看到史料極為稀少的華武壟族風俗習慣,這可能是哈伯宜編撰辭典時始料未及的結果吧!

各版本華武壟語辭典

荷蘭的宣教師曾經編撰西拉雅語、華武壟語及放索語三種原住民語辭典。雖然放索語辭典已經佚失,但是另外兩部辭典在19世紀出版流通,目前尚可在國立台灣圖書館的書庫中找到。

《華武壟語辭典》的編撰者哈伯宜,他的名字在不同文獻中可見到不同的拼法如Gijsbert或Gisbert,出生年日不詳,僅知他在1643年由烏特列支高等學院(Utrechtsche Hoogeschool)神學系畢業。還是牧師候選人時,就接受鹿特丹中會徵召,前往東印度地區擔任宣教師。

哈伯宜在1648年8月到達巴達維亞,1649年3月到達台灣,負責新港、大目降和目加溜灣的教會服事。由於身體狀況始終不盡理想,無法專心學習原住民語言,因此只能在熱蘭遮城中牧養荷蘭人信徒。哈伯宜在台服事期間,由於指控當時的台灣長官菲爾伯(Nicolaas Verburg)濫權,於是在1652年12月26日回到巴達維亞,向東印度總督和評議會報告台灣的情況。休養一段時間之後,東印度總督和評議會決定再度派遣哈伯宜,於次年3月前往台灣服事,最後他在台灣過世。

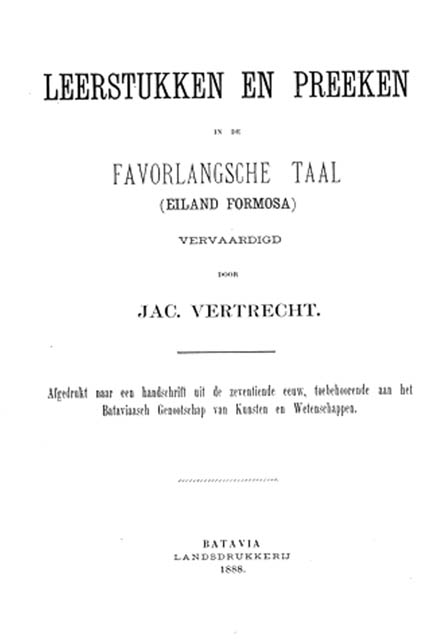

《華武壟語辭典》共有430頁,收錄2662個華武壟語單字,字典以字母順序編排,搭配荷蘭文翻譯和解釋。目前可見有三個版本,首先是1839年虖維爾根據哈伯宜的手稿抄寫出版的作品;第二個版本,是1840年麥都斯根據第一個版本翻譯成英文,並且刪減原書解釋的部分內容;第三個版本,則是19世紀英國長老會宣教師甘為霖(William Campbell)出版的《福爾摩沙-華武壟語基督徒指導要項》(The Article of Christian Instruction in Favorlang-Formosan)。

甘為霖版本主要內容是花德烈(Jocobus Vertrecht)的《華武壟語教理問答與講道篇》(Leerstukken en preeken in de Favorlangsche Taal, Eiland Formosa),辭典簡化後成為附錄參考。但就資料使用方便性來看,甘為霖的版本反而是最簡潔且容易查閱的版本。

福爾摩沙語辭彙集

《福爾摩沙語辭彙集》採用和《華武壟語辭典》不同的編排形式,並不是以字母順序排列的辭典,而是以主題為單元編撰的辭彙集,總共有17項主題,共收錄1072個單字。其中除了物質生活的辭彙以外,也收錄了部分文化和宗教的用語。《福爾摩沙語詞彙集》可以作為閱讀倪但理編撰的聖經和教理問答的參考資料,其重要性不言可喻。

《福爾摩沙語詞彙集》的手稿原本有48頁,經過整理出版後是31頁,編撰者以相當鬆散的主題分類來編寫。我將17個主題有關聯者再整理成五個類別:一、物質生活層面;二、禽獸、魚類;三、人;四、自然環境、文化精神層面;五、文法相關。

以物質生活層面為例,村落、房舍與生活器具有125字;食物和飲料22字;服飾與武器31字;船隻器具11字;金屬、香料與植物44字。

根據范‧德‧富利斯在本書序言的說明,他在烏特烈支圖書館發現這份手稿後加以研究,並且在第3卷第6號《荷屬東印度雜誌》(Het Tijdtschrift voor Nederlands Indië)中發表文章,介紹手稿中的台灣語言,同時尋求出版這份手稿完整內容的機會。後來得到巴達維亞藝術與人文協會協助,這份重要的手稿得以於1842年問世。在本辭彙集出版前,《華武壟語辭典》的荷文、英文版本也先後由同一個協會協助出版。

《福爾摩沙語詞彙集》以荷蘭文為主,加上西拉雅語的對應單字,算是「荷西(拉雅)辭彙集」。原本分三個段落,首先是富利斯撰寫一篇16頁篇幅的簡介,篇名為〈關於福爾摩沙語〉(Over de Formosaansche Taal)。他介紹19世紀初期台灣語言研究的過程,分析辭彙集編排的結構,並選取當中部分台灣語文字與馬來語、爪哇語比較研究。

富利斯的做法不是特例,因為在《華武壟語辭典》中,不管是虖維爾或麥督斯,也做類似的比較研究。只是他們書寫馬來語是以阿拉伯文,爪哇語則是以梵文字母標音。對於不熟悉這兩種語言文字的台灣讀者而言,這些東南亞文字幾乎和「有字天書」一樣難以理解。

接下來是辭彙集主文,共有31頁。第三段是對話錄,共分為4個段落,標題為〈福爾摩沙語與荷蘭語的對話錄〉(Zamenspraken in het Formosaansch en Netherlandtsch)。這個對話錄也被收入甘為霖譯著的《福爾摩沙佈教之成功》(An Account of Missionary Successive in the Island of Formosa)第一卷中。甘為霖認為,由於這個對話錄有很多文字和哈伯宜編撰的辭典相似,所以他主張這個對話錄的語言應該是華武壟語。但是進一步比對字彙集和對話錄的單字,似乎應該是西拉雅語的對話,而非華武壟的對話錄,這個問題我將於另文討論,因此不再贅述。

《福爾摩沙語辭彙集》是否受到歐洲學者的重視,目前不明。但是進入20世紀之後,台北帝國大學的教授村上直次郎收集史稱「新港文書」的土地契約集結成書之時,便加入《福爾摩沙語辭彙集》,以及後來《台海使槎錄》中《番俗六考》蒐集的語料,合輯為《台北帝國大學文政學部紀要,第二卷,第一號,新港文書》。村上教授版本的《福爾摩沙語詞彙集》並未使用原來的辭彙集結構,反而改寫成以西拉雅語為主體,加上荷蘭和英文的翻譯,以方便西拉雅語單字的查考。另外,村上教授也刪掉《福爾摩沙語辭彙集》三個段落當中的兩個,僅存辭典而已。由於村上教授的版本在台灣的圖書館容易找到,甚至台北的捷幼出版社也在1995年重新翻印,收入該出版社的《台灣史料叢刊》第4號。因此村上教授的版本,便為大部分學者所引用。

西拉雅和華武壟族名稱關係與意義

正如先前所言,這兩部辭典提供的不僅止於詞彙的對應翻譯,也提供許多文字以外的信息,在此以「華武壟」與「西拉雅」族名來討論。

一、華武壟人的身分認同

要了解華武壟這個民族的自我認同,就必須了解他們的自我稱呼為何、他們又如何稱呼不同的族群,例如他族原住民、唐山人、荷蘭人等。唯有了解這些字詞,才能知道他們的身分認同。從荷蘭文獻與字典中,可以看到有關他們的稱呼有Favorlang、Baboza、Cho、Terner(或Ereneren),這些字對華武壟人代表的意義為何?

首先是Favorlang這個族群的名稱,從《華武壟語辭典》可以推斷,這個名字並不是華武壟人的自稱。可以從兩點來推斷,第一,根據哈伯宜編撰的字典內容來看,《華武壟語辭典》收錄的單字共2664個,但是字母只有22個,缺了f、v、x、y。當然x和s相近,而y和i、j相近。但是f和v缺乏,表示在他們的語言中沒有這種發音方式,所以Favorlang的族名是被賦予的。那麼,是誰給他們Favorlang的名稱呢?

首先我會想到是自福建來台灣的移民,但是福建話也沒有f和v的發音,所以Favorlang這個名稱不會是當時來台的唐人給的。另一方面,目前保留的西拉雅文字字母只有一個f發音的單字,但是有很多v的發音。

雖然缺乏直接證據,但是我們仍然可以推論,Favorlang很可能是西拉雅語對華武壟人的稱呼,至於這個稱呼代表什麼意思?由於西拉雅和華武壟人之間處於敵對的狀況,很有可能西拉雅人是以他們語言的「豬」(vavoy)加上唐人的「人」(lang)來合成vavoylang,再轉成Favorlang。人類歷史中,稱呼自己討厭的族群為豬的情況相當普遍,例如南非人稱曾經統治他們的英國人為「紅脖子豬」,台灣人稱中國人為「中國豬」,所以西拉雅人以這種方式來稱呼華武壟人也不會是特例。

在《華武壟語辭典》中,他們從未稱呼自己為華武壟人,他們稱為「人」的字有兩個,一個是Baboza另外一個是Cho,Cho比Baboza更常用。例如,aran o cho是養子女(按華武壟風俗,他必須為自己的吃住工作)、babat o cho是身材中等的人、aissen o cho是某人已經拿走了、chodon是家族的成員。

Baboza是獨立的單字,並不像cho一樣,會和其單字結合。由辭典可見,他們使用這個字的時候,是以普遍性的指涉來解釋,例如Christus paga maababarras o Babosa(耶穌是世人的拯救者),所以Baboza這個字指的對象應該是指所有人類,是作為所有族群原住民通稱,但是並不包括荷蘭人或漢人。華武壟人稱荷蘭人為Bausie,例如ta Deos o Bausie(荷蘭人的上帝),這個音聽起來很像是福建話「包死的」,可能是他們學習漢人以具有敵意的方式稱呼荷蘭人。唐人是Poot,為何用這個名字來稱呼,原因未明。

總結來說,Favorlang並不是華武壟人對自己的稱呼,而是他族原住民不懷好意的稱呼,而荷蘭人沿用。字典中,他們對自己族群的稱呼是Terner或Ereneren,對「人」的通稱使用Baboza,對自己族群則稱cho。他們相當排外,因此陌生人azijes和敵人是同一個字,沒有差別。

二、西拉雅的身分認同

向來對台灣原住民族族名的稱呼,都推斷是以該族語言中「人」這個字來稱呼族名,例如蘭嶼的達悟族、台灣本島的泰雅族、布農族等。因此碰到「西拉雅族」這個族名,便以上述方式推斷西拉雅是該族稱呼「人」的稱呼。根據中央研究院民族學研究所的「民族所數位典藏」裡的「平埔文化專題」,在「平埔各族群」的「西拉雅族」網頁,就是如此解釋「西拉雅」族名的由來:

日治時期(1895~1945年),許多受到西方人類學影響的日本學者,為了解台灣的各種不同民族,以便日本殖民帝國的統治與管理,開始對台灣的土著民族進行有系統的族群識別與分類。日本學者依據體質、語言、社會組織、文化等方面的異同,將台灣的土著族群區分命名。當時命名的原則儘量以該民族自我稱呼或是對「人」的稱呼說法命名,而「西拉雅」是該民族對「人」的稱呼。

然而,檢視《福爾摩沙語辭彙集》裡收錄的辭彙,可以發現西拉雅人稱呼「人」的名稱是Cagoulong(爪哇語是âulong,馬來語是a’eulang),而非「西拉雅」。至少荷蘭文獻顯示,「西拉雅」和語言有關。例如倪但理編撰的《基督教信仰要項》書名中,台灣西拉雅語的荷蘭文是Sideis-Formosaasche Tale,所指稱的比較偏重語言而非族群,因為當時荷蘭人比較傾向以部落為單位,而非族群的概念來與台灣人接觸。但是講到傳教範圍時,就會以語言作為區分標準。所以當時大員小會分派傳教人員時,都是以語言範圍來分派,所以有華武壟語區、西拉雅語區及南部語區。至於「西拉雅」這個名稱的意義,目前仍然不明。

語言不只是溝通的工具,也是開啟一個族群內在世界的一扇門窗,現存的17世紀原住民辭典就扮演這樣的角色。對西拉雅族人來說,如果不是17世紀荷蘭人留下來的語言資料,族群復振運動定然走得比現在辛苦。對華武壟族人來講,透過詞彙的研究,我們可以了解,原來這個族群就是現今平埔巴布薩族的祖先,華武壟並沒有消失,只是丟棄帶有歧視意味的他稱,恢復原來的名稱而已。

註:《福爾摩沙語詞彙集》為正式名稱,即先前所稱「西拉雅語詞彙集」。