【邱國榮台北報導】一些因政治、宗教、性別和戰爭原因而尋求庇護的人們,由於台灣缺乏完整的庇護制度,往往成為沒有居留權、工作許可和健保的「黑戶」。台灣人權促進會(以下簡稱台權會)在今年邁入成立40週年,於6月22日下午在台灣基督長老教會七星中會濟南教會小禮拜堂舉行「台灣有難民嗎?在世界難民浪潮下,對台庇護制度的長年觀察」座談會。

活動邀請《例外之地:台灣海峽之澎湖越南難民營》紀錄片導演劉吉雄、國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎、西藏台灣人權連線理事林欣怡,以及台權會難民議題專員賴彥蓉擔任與談者。從1977年至1988年間,台灣在澎湖和本島接納超過1萬2000名越南及中南半島華裔難民;而部分藏人雖在台灣取得合法身分,但自2016年以來,藏人來台的停留、居留和定居條件變得更加困難;2021年緬甸政變後,許多緬甸學生和抗爭者被迫滯留台灣。

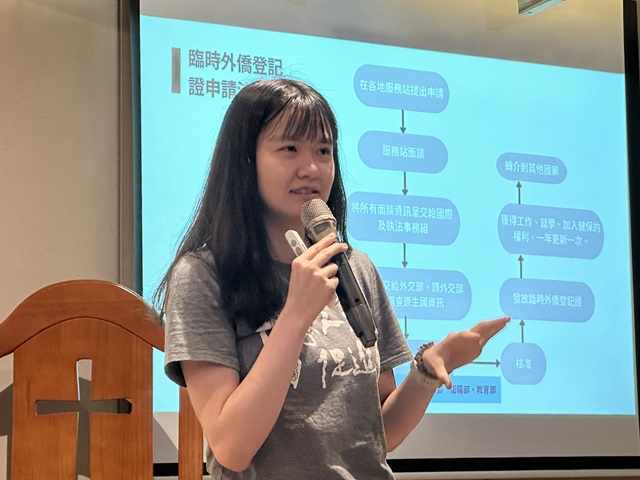

透過回顧這段歷史,座談會檢視台灣庇護制度是否能完善接納被迫流離失所的人們。賴彥蓉表示,每當談起難民議題,總是需要不斷澄清社會輿論對難民的誤解。她強調,需要讓大眾理解難民的故事,並從情感上產生共鳴,這樣才能促進對難民的理解和支持。

邱伊翎指出,合法身份能幫助人們自力更生,減少犯罪風險;缺乏合法身分者,生活難以穩定,對國家安全和社會秩序並非好事。她也指出,台灣引進外籍移工來應對所缺乏的勞動力,這與德國接納難民的原因類似。

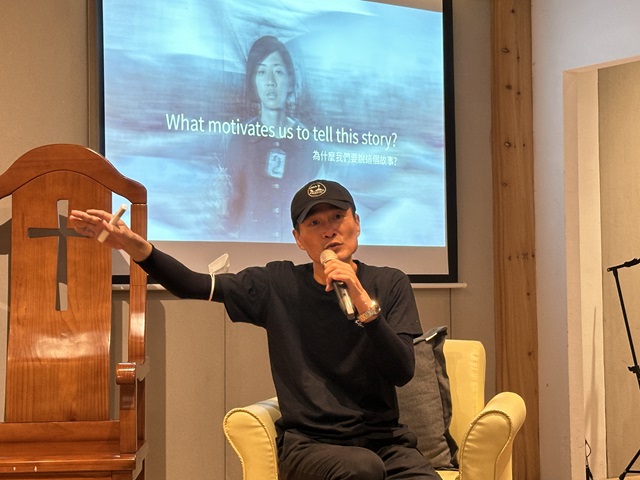

劉吉雄透過拍攝紀錄片而逐漸了解難民處境,他認為討論難民議題時,不應只關注社會負擔,更應關注難民故事中的豐富性,這些無法量化的價值能夠使台灣社會更加多元和包容。

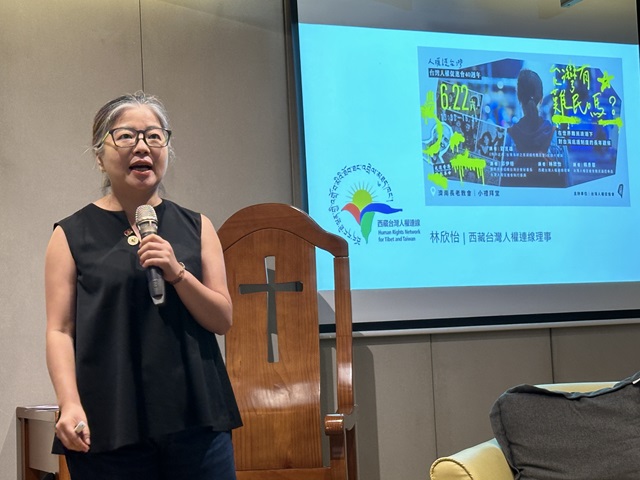

西藏台灣人權連線理事林欣怡則提出,理想上希望全台灣民眾都能關注難民議題,但現實中應更注重積極公民的力量。她認為,只要有更多人願意了解並支持難民議題,這股力量就能在與政府倡議時發揮重要作用。呼籲社會各界共同努力,為難民提供完善的人道庇護制度。