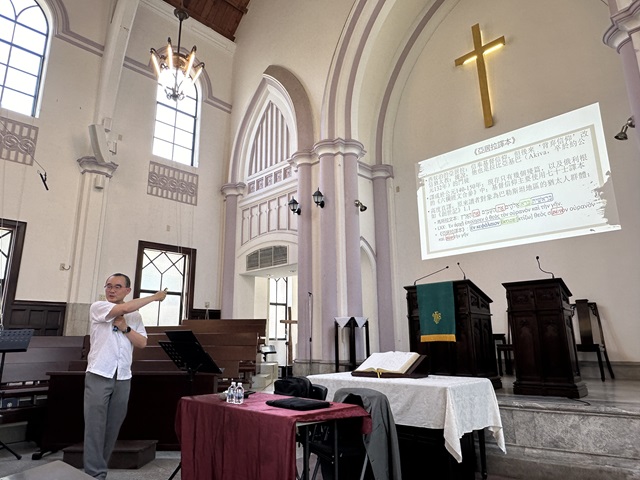

【邱國榮台北報導】6月22日,台灣聖經公會與七星中會濟南教會聯合舉辦「聖經翻譯史簡介——從亞蘭文到中文」講座,主講人黃錫木(Simon Wong)博士闡述聖經翻譯的目的及對教會的影響。

黃錫木表示,聖經翻譯的目的不僅是為了傳福音,因為傳福音引用的經文是有限的,且多是信徒耳熟能詳的。聖經翻譯更重要的目的是建立教會,而且各地的聖經公會都強調翻譯整本聖經的重要性。

黃錫木指出,華人多數認為最具影響力的中文譯本是和合本,因為和合本每年在中國的印製數量巨大。但他認為現代中文譯本才是最具影響力的,因為它不僅影響中文世界,還影響少數民族和原住民,成為這些語言翻譯工作的藍本。

談到最不妥的中文譯本時,黃錫木提到太平天國的《新遺詔聖書》。他指出,洪秀全在不理解某些經文歷史背景的情況下隨意修改經文,例如刪除亂倫的部分。洪秀全挾其太平天國皇帝的身分,堅稱此為翻譯,但這不是翻譯,而是改動聖經,而且洪秀全的版本沒有完整的新約。

至於人工智慧(AI)在聖經翻譯的應用,黃錫木表示,人工智慧可以大幅增加翻譯速度,但聖經公會對此非常謹慎,目前尚未看到人工智慧帶來什麼實際的革命性改變。雖然有些翻譯工作對人工智慧的應用持積極態度,但聖經公會持謹慎態度,雖不排斥,但目前還沒有發現革命性的潛力。

台灣聖經公會總幹事鍾淑惠牧師說明此次講座的背景,稱早就對聖經翻譯的歷史感興趣,也希望更多人了解聖經翻譯的開始和演變。她指出,很多中文聖經是從英文翻譯過來的,或者宣教師從希伯來文和希臘文直接翻譯,但整個翻譯歷史並不為人熟知,因此希望不只是翻譯學者,而是一般民眾和基督徒都能了解這段歷史。

鍾淑惠進一步解釋,從亞蘭文到中文的翻譯歷史非常長且複雜,但為了讓聽眾有基本的認識,他們決定先用兩個小時的講座概述,未來計畫深入探討不同譯本,例如武加大譯本,因為此譯本對天主教會影響深遠。鍾淑惠強調,這次講座有助於澄清一些常見的誤解。很多人將新教和天主教區分開來,認為天主教拜馬利亞,新教拜耶穌,但從聖經翻譯和宣教歷史可以看到其實都是基督宗教。

她希望這次講座能讓更多人了解,聖經是一本已經翻譯成3000多種語言的書,雖然全本翻譯只有700多種,仍有很大的努力空間。聽眾透過這次講座,還可了解猶太人的經典和可蘭經的翻譯歷程,這些都是寶貴的知識,「希望通過這樣的講座,讓更多人認識到聖經翻譯的重要性及其背後的歷史文化背景。」