【Dalul專題報導】民族意識以及認同的產生,很多時候都是透過文學來展現,人們利用文筆抒發情感,也同時形塑出一種集體性的意識;而台灣人的概念、或者是說成為台灣人的過程,也可以從文學的角度來分析其脈絡。本專題專訪國立台灣文學館研究典藏組組長林佩蓉博士來分享她的看見。

對於現今是否還有以台灣為主體的大河小說,林佩蓉表示肯定。她指出,像林剪雲所著《忤:叛之三部曲首部曲》《逆:叛之三部曲二部曲》,書寫了台灣歷史的脈絡,還有陳耀昌所著的《傀儡花》《島之曦》,其實都試圖用新的眼光來看台灣的歷史。

在文學中,台灣人的概念第一次被提出是何時?其後續的討論?

林佩蓉表示,成為台灣人這件事情,必須「混雜」去討論。混雜並不是居無定所,在文學裡面透過閱讀文本,可以發現不同文本中混雜的灰色地帶或是彩色地帶,各種想法所碰撞出的色彩中,還是可以發現釘根之處,就是在這塊台灣土地。不管是閩南人、客家人、原住民、新移民,都能用自己的觀點來書寫對於台灣這塊土地的情懷以及想法。

林佩蓉指出,台灣人的概念,其實可以從歷史的流變當中梳理脈絡,荷蘭時期殖民的系統,非常短暫也沒有全面化,也無經濟、教育、文化政策,荷蘭更沒有認真地將台灣做系統化的殖民管理,除了翻譯馬太福音及留下新港文書,也就沒有其他文本。而從文學的角度,無文本的討論,沒辦法從荷蘭時期來探討文學層面發生的作用。

林佩蓉表示,開始探討台灣人的概念,應該是清國統治時代,是用殖民的方式,當然對於中國文學人以及依附中國文化脈絡的人來說,殖民是無法接受的說法。但在2000年就有學者提出,在清國之前的明鄭時期,統治者鄭成功從來不把台灣人與台灣視為自己的一部分,而是把台灣視為回到中國或是其他海洋版圖的基地、棋子。「台灣人是否為台灣人」對鄭氏來說不重要,而一起流亡到台灣的漢人也不曾把台灣當作家鄉,只是為利益留在這裡。

夾縫中出現的台灣人認同

林佩蓉表示,古典文學在過去明鄭時期的寫作,很多的寫情、寫景、寫感,並不會意識到「台灣」這個字眼,這個名詞不存在於當時的文學界,台灣的存在感只在述說是塊島嶼、荒漠、具有異國情調的地方。有些人認為日治時期作家西川滿所寫的台灣,才讓台灣具有異國情調的觀點,但過去中國人來台灣就帶有異國情調的眼光,看到疾病、水果、動物就驚訝不已,其實在文本中可以很明顯看見,台灣就是異地、未開化之地、彈丸之地。

林佩蓉指出,南明時期的文人沈光文留在台灣,其實也是不得已,這種回不去的狀態,像極了1949年國民黨政府無法回中國的心態,「我們可以意識到,回不去也是成為台灣人的一種方式,在心中是否成為事實是個人的決定。」由於沈光文無法回去中國,後來他就在善化設帳教學。因為他覺得,人民感到苦痛是因為沒有知識的關係,所以開始教導。

不過林佩蓉表示,如果因為沈光文願意留下來做很多事,就等於是台灣人,那就是操之過急的想法,因為沈光文仍認同自身為中國人、漢民族,不像現在年輕人一出生就會自我認同為台灣人。她認為,在現代已經無法用種族主義來判定自己,但在沈光文的時期,雖然漢民族意識很強烈,但他願意落葉生根,也因為他做了很多,用文學開化文明,被認定為「海東文獻初祖」。不過林佩蓉指出,這樣子的命名就是用中國的本位來思考台灣的處境,而「初祖」則是撇棄掉過去原住民的口傳歷史的概念。

林佩蓉表示,明鄭到清領時期其實都很少談論成為台灣人的概念,真正有談論台灣的,其實是到台灣本土詩人崛起後,例如新竹的林占梅和鄭用錫、台南的施瓊芳和施士洁。他們開始談論這塊土地的故事、械鬥,雖然沒有闡述自己是什麼人,他們也還是認為自己是漢民族,但他們的觀點是聚焦這塊土地,所以在現代可以用「後設」的眼光、文學分析來判定這就是台灣人的作品。不過林佩蓉也說明,當這些古典文學中都還是帶有漢民族主義的眼光,其實很難論述是否為台灣人的族群認同,畢竟對他們來說,台灣人的論述是不重要的東西、也不存在。

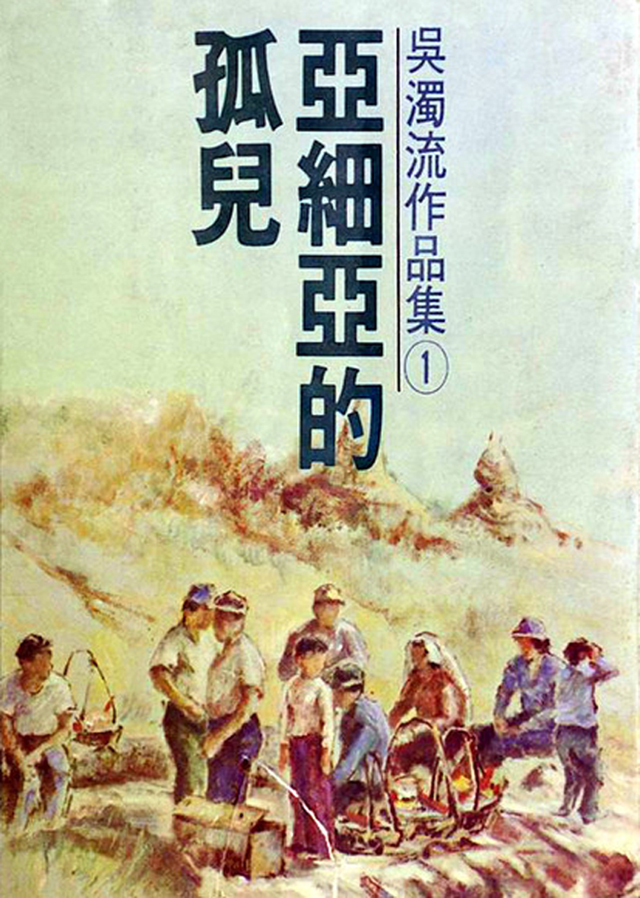

林佩蓉說,到了日治時期,日本人給台灣居民60天選擇回中國或留台灣,雖然不是選擇後就不能改變,但是在這種情況下,台灣島內的居民開始看見資本主義的變化、帝國主義的擴增、中國的內鬥,逼得人們去思考自己到底是什麼人。而皇民化運動時期的同化制度,也讓部分人民受不了日本的統治而前往中國,像客家文學家鍾理和就跑去中國,但中國當時也不認同從台灣過去的人,認為他們是日本派來的間諜。而鍾理和回到台灣又被日本人認為是中國派來的奸細,其實這就是吳濁流的《亞細亞的孤兒》所書寫的狀態──什麼人都不是。但很奇妙的是,台灣人的身分就在這種夾縫中出現了。

林佩蓉指出,當時有一種身分認同,出現在1920年代出生的人身上,雖然只有十幾歲,但已經不是中國人的認同,而是被日本統治的台灣人;而另一種則是吳濁流這群人,1910年代出生,受過漢學教育,開始懷疑身分認同:「究竟自己是日本人、中國人、台灣人?」於是產生了吳濁流《亞細亞的孤兒》、鍾理和〈白薯的悲哀〉、王詩琅〈沒落〉〈十字路〉等作品,展現在夾縫中的想法與處境及排除於中國人之外的情緒,以至於他們對國民黨政府「光復」台灣是感到排斥。這樣子的情緒,不是到後來看見國民黨政權的腐敗才有的感受,而是在戰前就感受到自己的身分認同是虛無飄渺。這種族群認同與情緒,清楚展現在文學作品中,所以可以看出在1930年代,台灣人的意識正慢慢地出現。