|總編踏話頭|

語文要精通,須用一輩子的時間來鍛鍊。台灣曾有一整個世代的作家,在統治政權更迭時,因失語而消失於文壇,作家龍瑛宗將中年被迫轉換使用另外一種語言的無力感形容為「斷臂」。然而台灣文學的花朵,卻在意想不到的地方綻放,透過鍾肇政與鍾理和的書信,讓後代有機會見證「個人的不幸,台灣文學的大幸」。

總編輯|陳逸凡

【林婉婷高雄報導】在白色恐怖的時代,台灣作家鍾理和與鍾肇政經歷著政治、經濟與文化適應的衝擊,面臨文學生涯與個人生命的困境。他們如何透過書信交流靈感與獲得慰藉?由鍾理和文教基金會策劃、前衛出版社在2月出版的《逆流:鍾理和與鍾肇政書信錄》,在3月16日下午於高雄文學館舉辦新書發表講座。

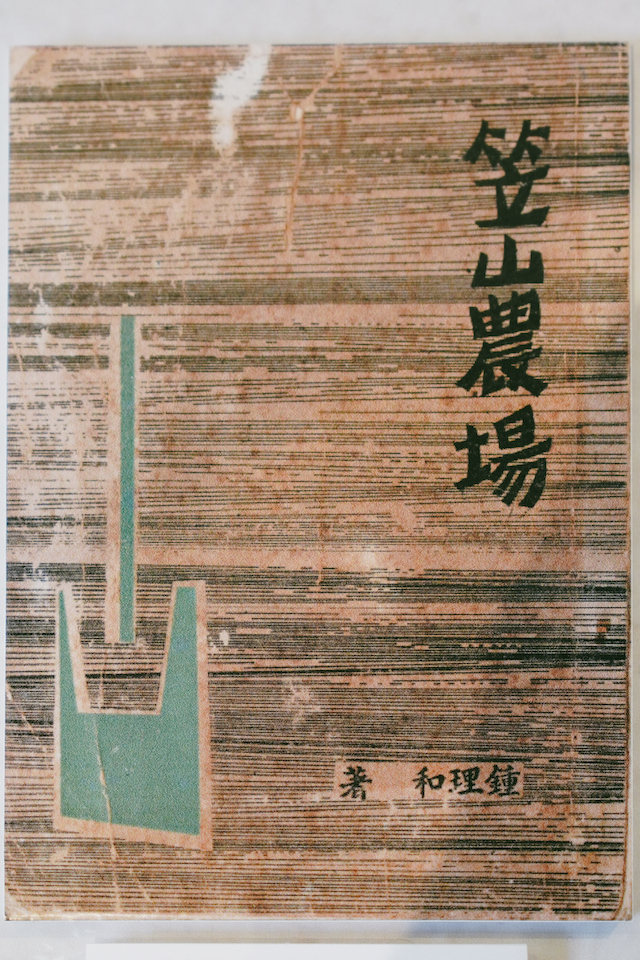

自鍾肇政邀請鍾理和加入「文友通訊」的書信算起,兩人在1957年至1960年持續書信往來,共137封。1998年,草根出版社即發表《台灣文學兩鍾書》。26年後,經重新編輯,《逆流》上市,內容包含兩人的書信、16次通訊、珍貴的原稿與相關歷史照片。

鍾理和文教基金會董事長鄭烱明醫師在致詞時直言,1950年代是寂寞的年代,這些被忽略、被壓抑的跨語世代作家,透過這些書信可以看見他們如何互相鼓勵。高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞則點出,文學讓後人可以站在巨人的肩膀看世界,文學家也是社會重要資產,為政府如何治理國家指出方向。高雄市政府文化局副局長簡嘉論表示,看到兩位文學家前輩的書信,鼓勵著現代人要持續「書寫」,也提醒台灣人要持續產出自己的文化論述。

講座邀請靜宜大學台灣文學系榮譽退休教授彭瑞金以「雙鍾書簡裡的台灣文學史密碼」為題分享。他提到,鍾肇政寄給鍾理和的最後一封信日期是1960年7月23日,而當時鍾理和與兒子鍾鐵民重病在床。加上郵務系統不若現代便捷、天候不佳等因素,可以想見同年8月4日病逝的鍾理和並沒有機會讀到這封信。

鍾肇政在桃園龍潭,鍾理和在高雄美濃,書信往返並不容易,然而這場書信交流仍長達39個月,平均每個禮拜一封書信。這些書信不僅是文學家對處境、對創作的討論,更是突破台灣文學家當時所遭遇的禁錮和苦悶。那時「反共文學」當道,且政府推行「國語政策」,台灣文學家常因華語「不夠標準」而失去被世人看見的機會。「文友通訊」就是讓這群「退稿作家」能充分討論文學的天地。

鍾理和與鍾肇政是「文友通訊」裡唯二的客家人。當兩人探討「方言寫作」時,鍾理和意識到自己身為客家人,最終仍以客語思考。因此,他們的書寫雖不符合「標準國語」,但仍要有自己的風格、順著族群思維發展。

彭瑞金點出,鍾理和不僅有文學才華,也有文學自信。他加入「文友通訊」無疑是一劑強心針,讓台灣作家能夠明白這些書寫台灣社會、關心台灣議題的作品是有價值的。而「文友通訊」則讓鍾理和有與其他作家交流、發表想法的機會。彭瑞金也認為邀請他加入的鍾肇政是絕對無私的作家,把「台灣文學」看得比「鍾肇政文學」更重要。鍾肇政一生撰寫600萬字的書信、與多位作家探討文學,大力推動台灣文學發展。

彭瑞金最後感嘆,投身台灣文學發不了財、也養不了命,在白色恐怖的年代更有可能「要了作家的命」,卻有一群人願意在那時打造台灣文學討論與發表空間。若沒有他們,台灣文學的現在光景不堪想像。

《逆流》的主編鄭清鴻說明,編輯本書的意義包含展現當時台灣作家的處境,以及他們突破當時意識形態創作對台灣文學和現代作家的啟示。雖出版不易,但將台灣文學翻新、典藏,所誕生的不只是一本書,也是連結斷裂歷史的資料庫,讓這些文學在當代持續發揮影響力。

《逆流:鍾理和與鍾肇政書信錄》

- 作者:鍾理和、鍾肇政

- 出版社:前衛

鍾理和與鍾肇政的書信往來始於1957年4月23日。當時,鍾肇政致信鍾理和,邀請他參與「文友通訊」。信中寫道:「我們不能妄自尊大,也不應妄自菲薄,我們是台灣新文學的開拓者,將來台灣文學之能否在中國文壇上──乃至世界文壇上,占一席地,關乎我們的努力耕耘,可謂至深且大,依此而言,我們之間豈可無一經常而恆久的聯繫?」

鍾理和與鍾肇政的書信往來始於1957年4月23日。當時,鍾肇政致信鍾理和,邀請他參與「文友通訊」。信中寫道:「我們不能妄自尊大,也不應妄自菲薄,我們是台灣新文學的開拓者,將來台灣文學之能否在中國文壇上──乃至世界文壇上,占一席地,關乎我們的努力耕耘,可謂至深且大,依此而言,我們之間豈可無一經常而恆久的聯繫?」

當時加入「文友通訊」的多數作家居住於北部,只有鍾理和住在南部。對飽受壓力之苦的鍾理和而言,「文友通訊」是重要的支持力量,不論是對他的創作或個人。

「文友通訊」不僅記錄台灣作家討論文學的點滴,透過「文友通訊」和兩鍾書信,現代人也能理解在政治封閉、生活困頓的處境中,台灣作家如何堅持文學之路,啟發後人。

1958年8月2日,鍾理和致信鍾肇政,談到自己僅以木板作為寫字台,感嘆生活與身體的苦難:「讀了這些報告,我想你就會明白如何我不能經常有作品獻出來了。當然,我的意思不是指木板──它已經給我完成了不少東西,對此我應該滿意──而是指迫使我一直不能不用木板寫字的最根本的東西──生活。真的,這些年來我確實吃夠了它的苦頭。」

1958年8月5日,鍾肇政回覆道:「世俗的言詞,在此場合未免顯得太軟弱太貧乏了。我只有虔誠盼禱,兄能處逆境而不為所屈,以樂觀應付一切困難。文窮而後工,也許兄在這種環境當中,能寫出更輝煌的巨著來,是則兄個人的不幸遭遇,或可能為台灣文學帶來大幸亦未可知也。」(整理/林婉婷)

交差点的奇蹟 承先啟後跨語文藝青年

【林婉婷高雄報導】即日起至6月30日止,高雄文學館在一樓主題展覽室,舉辦「交差点:回望跨語世代作家」展覽;「交差点」源自日文、詞義同「交叉點」,邀請社會思考戰後的台灣作家、知識分子面臨日文環境轉換到華文環境,所遭遇的挑戰和突破,以及他們的貢獻如何為台灣文學發展承先啟後。3月9日下午舉辦開幕展覽與講座中,國立台灣文學館副館長蕭淑貞、高雄市立圖書館館長林奕成、春暉出版社社長陳坤崙親自出席致意。

陳坤崙在開場致詞時點出,「跨越語言的一代」這個概念是由笠詩社的林亨泰提出。1920年代出生的創作者,由於當時台灣本土語言被日本殖民政府所禁止,因此他們從小不論是書寫或表達,多是使用日文、日語。第二次世界大戰結束後,國民政府來到台灣推行「國語政策」,而這群創作者所面臨的跨語,正是日文跨華文、日語跨華語。

陳坤崙強調,現代人覺得學習新的語言有多麼困難,早期的作家在戰後要學習華文、華語,就經歷同樣的困難。另許多跨語世代在白色恐怖時期被逮捕、受難或入獄;不論從文學或政治角度檢視,他們都是非常辛苦的一代。

本次展覽的共同策展人、台北教育大學台灣文化研究所助理教授陳允元,以「時代的交差點,語言的換日線:跨語世代文學風景」為題專講時指出,「跨語世代」其實是統稱,不可忽略每位作家個體經驗與背景的影響。他談到,以1920年為跨語代表,是因為這群在戰後已年過青少年、語言多定型的青年作家首當其衝,包含林亨泰、陳千武、錦連、葉石濤、鍾肇政等至今仍耳熟能詳的作家。

但若把定義範圍放大,1900至1910年代出生、活躍於1920至1940年代的楊逵、呂赫若、鍾理和、龍瑛宗等人也算是跨語世代。他們接受日本教育,有些曾就讀私塾,有些成年後有前往中國的經驗。而1930年代出生的作者,因為戰後還是兒童、青少年,雖是跨語世代,語言學習和轉換沒有上一代這麼困難。

陳允元指出,日本統治台灣42年後才禁止報章的「漢文欄」;反觀,國民政府在接管台灣一年後就禁止「日文欄」,跨語世代沒有適應時間。1911年出生的龍瑛宗形容這是「斷臂」,年近40歲之時竟要和孩童般「學國語」;1925年出生的鍾肇政則認為,青年時期是建構思想的重要時期,但語言政策導致這些作家忙著學「ㄅㄆㄇㄈ」,無法好好寫作、有效累積。

陳允元指出,日本統治台灣42年後才禁止報章的「漢文欄」;反觀,國民政府在接管台灣一年後就禁止「日文欄」,跨語世代沒有適應時間。1911年出生的龍瑛宗形容這是「斷臂」,年近40歲之時竟要和孩童般「學國語」;1925年出生的鍾肇政則認為,青年時期是建構思想的重要時期,但語言政策導致這些作家忙著學「ㄅㄆㄇㄈ」,無法好好寫作、有效累積。

為了適應新語言,詩人、例如林亨泰,結合華文的視覺性來創作「圖像詩」;一方面避免過於高深艱澀的書寫技巧,一方面也保有閱讀的趣味性和親切感。在現代主義的精神下,這些乍看不夠優美、不夠完美的作品,反而有特色與記憶點。

陳允元強調,跨越語言世代並不只是學習新的語言並回歸文壇,更是將他們獨特的語言經驗融入、成為台灣文學的養分,甚至翻譯日本文學、籌辦國際文壇交流等,豐富戰後台灣文學的風景。

講座後由陳允元帶領導覽。展覽開放時間為禮拜二到禮拜日上午9點到晚上9點,禮拜日閉館時間為下午5點,歡迎民眾把握展期參觀。

在風浪中找尋方向的台灣文學

由高雄文學館主辦、國立台灣文學館協辦的「交差点:回望跨語一代作家」展覽,自即日起至6月30日在高雄文學館一樓展出。

「跨語世代」這個詞彙與概念源自詩人林亨泰。他本身也是跨語世代,受到楊逵鼓勵投入華文創作,卻曾因「戰鬥文藝」盛行而停筆。1954年,他重新開始新詩創作;1956年,他加入紀弦的「現代派」,以融入視覺解讀的書寫方式來突破語言使用的困境。在展覽中,有一個以其詩作為題材的互動區,民眾可以親手「改寫」他的作品。

事實上,跨語作家不只一位。除了林亨泰,展覽中還介紹鍾肇政、葉石濤、鍾理和、楊逵等作家,並展出他們的作品。民眾可以透過不同世代跨語作家的創作,看見殖民歷史對台灣文學發展的影響。

有時十年的差距已不容小覷。例如,1920年代出生的作家成長於日本政府施行「皇民化政策」時期,他們從小的思想、表達與寫作就是日文模式;而1930年出生的作家,在終戰時仍是青少年,語言學習能力較成年人好,因此相對容易適應;而1937年後出生的作家則已接受華文教育。

除了個別作家,展覽也敘述這些作家如何串連,在語言和題材受限的文學環境中彼此鼓勵並持續創作。另外在高雄文學館二樓有相關主題書展,歡迎前往觀展與閱讀。(整理/林婉婷)

專題攝影|林婉婷,書封照片提供|鍾理和文教基金會、前衛出版社