文圖◉林昌華

意外卻又必然的爭議

1965年,台灣基督長老教會出版《台灣基督長老教會百年史》,作為慶祝設教百週年推動「倍加運動」的獻禮。長老教會也出版徐謙信牧師撰寫的《荷蘭時代基督教史》,作為百年史系列著作之一。然而這個首部由本地人撰寫的台灣早期教會史,卻只有「前篇」而已。徐牧師處理1627到1643年的宣教歷史,1644到1662年的教會歷史則不見著墨。

問題是,為什麼是結束在1643年,而不是其他時間?事實上,只要參考甘為霖翻譯的史料集《荷蘭統治下的台灣》(Formosa under the Dutch)就會發現1643年是牧師尤羅伯(Robertus Junius)結束宣教師服事歸返荷蘭的時刻。為什麼尤羅伯的離開如此重要?因為從神學角度來看,尤羅伯的離開標示著一個宣教思想的結束,以及另一個世代的開始。

可以肯定的是,荷蘭改革宗教會在福爾摩沙38年的宣教工作,運用了兩種本質上互相衝突的宣教方法。前期是尤羅伯使用的「本色化」方法;後期宣教師則以「荷蘭化」作為宣教的指導方針。

「本色化」的宣教是以當地的宗教與文化作素材編撰「教理問答」、撰寫「講道篇」,用以訓練原住民的教育人材;至於「荷蘭化」,顧名思義,是將荷蘭本土使用的基本信仰教材和方法直接搬移到福爾摩沙使用,不去思考兩地的文化差異。

後期宣教師使用的教材包括聖經及《海德堡教理問答》(Heidelburg Catechismus)的翻譯和使用,作為福爾摩沙信仰教育的內容。後來福爾摩沙教會為宣教方法差異而爆發神學論爭,似乎是擦槍走火,然而在理論上,也是必然發生的結局。

神學歧異

「本色化」與「荷蘭化」兩種方法背後的神學究竟是什麼?基本上,所謂的「本色化」,預設原住民有「自由意志」可以自主決定是否接受福音,所以傳道者必須使用當地人能理解的溝通方式,來「說服」他們接受信仰。

至於「荷蘭化」,則不在乎當地人是否聽得懂牧師的教導,因為得救與否,上帝早已預定,不會因為人類任何嘗試而改變。預定得救的人,就算聽不懂牧師的講道,也照樣會得救。而沒有受上帝揀選的人,終究無法擺脫被上帝遺棄的命運。

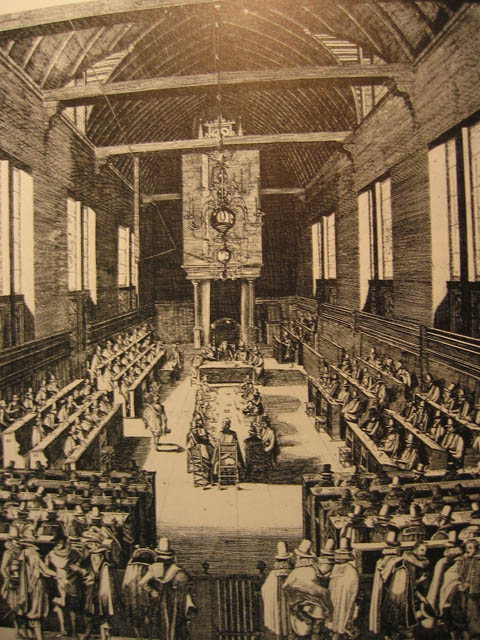

事實上,這兩種宣教方式並非恰巧先後出現於福爾摩沙,它們剛好反映了不久前荷蘭本土經歷的一場翻天覆地的神學論爭。換句話說,荷蘭本土的神學論爭,在1618至1619年「多特會議」(Synod of Dordrecht)結束後,在福爾摩沙教會又吵了一次。

現在看來,到底是「本色化」或「荷蘭化」的宣教幫助了17世紀福爾摩沙教會信徒?實在很難藉著分析現存有限的史料而清楚判定。然而,我們可以大致推論,初期的「本色化」宣教建立了教會的規模;後期的「荷蘭化」宣教則加深了基督徒對信仰的理解,尤其聖經翻譯是建立教會信仰的重要步驟,其影響不容忽視。

昔日盛況

1643年,尤羅伯任滿,經過14年服事後,可說是載譽歸國。「大員小會」(Tayouan Kerkenraed)在首屆會議極力讚揚他的貢獻。此外,該次會議也決議以大員小會名義寫信給阿姆斯特丹(Amsterdam Classis)、西蘭(Zeeland Classis)和威爾赫蘭(Waerheren Classis)三中會,報告尤羅伯在福爾摩沙顯著的宣教成果。

三封書信中,寄給阿姆斯特丹中會的書信收錄在荷魯特(Jacobus Anne Grothe)編撰的《早期荷蘭宣教史檔案集》(Archief voor Geschiedenis der Oude Hollandsche Zending),及甘為霖根據檔案集翻譯成英文的《荷蘭統治下的台灣》。另外兩件書信則出現於2001年出土於雅加達檔案館的《福爾摩沙往來書信手稿史料集》(Brieven Boek)當中。

尤羅伯光榮的宣教事蹟,在荷蘭本土廣為人知,甚至連海峽對岸的英國基督徒也知曉。英國一位牧師亨利‧耶西(Henry Jessey)以拉丁文撰寫出版一本小冊《為5900位東印度人洗禮的故事》(Of the Conversion of Five Thousand and Nine Hundred East-Indians, in the Isle of Formosa),說明尤羅伯耀眼的宣教成果。

在宣教成功的光環之下,尤羅伯結束台夫特(Delft)教會的牧會工作後,得到阿姆斯特丹當地教會的資助,成立了一間小型的學校,專門訓練神學生認識福爾摩沙的語言與風俗習慣。後期來台的宣教師中,就有幾位曾接受過尤羅伯的訓練,由此可看到他對東印度宣教的影響力。

互相指控起紛爭

然而,尤羅伯的榮耀沒有維持很久。1645年,台灣評議會(Formosan Council)寫給東印度總督與評議會的報告書,對他提出了截然不同的評價。報告指出,南部教會信徒空有基督徒之名,只能背誦若干基本教理而不知其意義。報告也主張,先前尤羅伯獲致的名聲,只是一種自我標榜、浮誇的假象。此外,福爾摩沙的宣教成效被過度渲染,遠離了事實。

為什麼台灣評議會在這個時候對尤羅伯提出如此嚴厲的控訴?顯然檯面下有某些不為人知的因素在醞釀與發酵,可從下列在報告中出現的文字看到端倪:「尤羅伯的數項指控對我們來說並不陌生,而我們只能說,如果這是發生於現在,我們是否會如其他人般容忍他,特別當我們思及前任者為了避免各樣麻煩和抱怨而息事寧人,以致遭受許多痛苦。」顯然,評議會的報告是在回應先前尤羅伯對福爾摩沙教會的「數項指控」。

然而,根據記載,尤羅伯回到荷蘭之後,便受聘於台夫特教會擔任牧師。牧會初期一定忙碌異常,這種狀況下,他如何還有時間和精神指控福爾摩沙教會的發展?但如果不是尤羅伯,又有誰會在意福爾摩沙的教會呢?顯然評議會議員也是經過這樣推論,因而認定尤羅伯在母國干涉殖民地的教會事務。在這種理解之下,台灣評議會決定徹底檢討尤羅伯任期間所做的一切工作和成果,而首先檢討的顯然就是「本色化」的宣教方針。

1646年8月14至16日的《熱蘭遮城日記》(De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia)記錄,福爾摩沙教會已經開始翻譯和編撰《海德堡教理問答》。大員小會會議中,牧師西門‧范布鍊(Simon van Breen)提出先前委託約翰‧哈博宜(Johanes Happartius)編撰的兩份草稿《基督徒實際信仰生活指南》(Instruction Respecting Practice of the Christian Life)。推介新問答同時,大員小會不忘批判尤羅伯編撰的問答,議員一致認為他編撰的教理問答誤導了福爾摩沙基督徒。8月16日台灣評議會和小會議,則討論如何修改尤羅伯的教理問答。原先提議在各章節間插入解釋的文字,但立刻遭到小會議長范布鍊反對,理由是尤羅伯編的教理問答過於粗糙拙劣,根本不適合作為教會和學校教材。最後,小會議決重新編製一份教理問答,但盡可能保留尤羅伯教理問答某些文字。議事錄指出,小會驚訝地發現,經過那麼長時間,台灣住民並沒有得到優於尤羅伯教理問答的版本,以認識基督教信仰。

1648年11月3日,大員小會寫給阿姆斯特丹中會印度委員會的書信提到,尤羅伯指控台灣教會沒有關注傳福音給未開化人的使命,使先前經歷種種困難努力建立的教會大幅衰退。

對大員小會的種種控訴,尤羅伯1649年9月6日出席阿姆斯特丹中會例會,為自己提出辯護。他除了抗議遭到不公平的指責,也提出證據,即他離開福爾摩沙時小會讚揚他宣教成效的褒揚信。他並抱怨大員小會攻擊的動機不是出於愛,而是惡意的不公平指控。聽完他的辯護後,中會做出以下決議:「告訴尤羅伯牧師,中會維持他是優異、敬虔和認真教導牧師的高度評價,所有會議成員表達對他所做貢獻的感激之意。並且告訴他,不必將受到的控訴放在心上。」

真相大白

1649年,阿姆斯特丹中會寫給大員小會的書信澄清,事實上,提出福爾摩沙教會教勢衰微警告的人不是尤羅伯,而是當時在福爾摩沙教會服事的兩位牧師。1644年,牧師巴菲斯(J. Bavius)寫信告知阿姆斯特丹中會,前一年所設立原住民與荷蘭人各半的蕭壠小會被福爾摩沙長官停止。原本在蕭壠教會服事的準牧師瑪金努斯(Markinius)被調離,去新港社協助還不會講西拉雅語的范布鍊。此外,1645年10月,哈博宜寫信給巴達維亞教會某位長老,抱怨說:「自從尤羅伯牧師離開,短短一年時間內,可以明顯感覺得到福爾摩沙教會衰退的情況,先前尤羅伯牧師最早服事過的新港、目加溜灣和大目降教會像是遭到遺棄一般。由於語言能力有限,我也無能為力,只能任由景況惡化。」

從兩位牧師充滿憂慮口吻的書信可以看到,福爾摩沙教會因為人事調度的混亂、行政系統過度干涉教會事務及神職人員不足造成教勢衰落。可能這種呼聲傳回福爾摩沙,對當地服事的宣教師造成不小的壓力,但福爾摩沙教會衰退也是無可否認的事實。為了撇清責任,就必須找一位代罪羔羊,於是大員小會將矛頭指向尤羅伯和他編撰的教理問答,主張早先宣教榮景只是不存在的幻影,所以福爾摩沙教會並沒有教勢衰退的問題。如果真有問題,原因也不在後來的宣教師,而是尤羅伯對信徒有害的教理問答造成的結果。

紛爭平息

綜觀尤羅伯的爭議,可以從兩方面來看:首先是福爾摩沙教會誤解,以為尤羅伯在母國亂提控訴;再者是屬於神學差異而造成的教理問答變更。前者經由調節就可以解決,後者卻足以導致整個宣教方針的變革,影響非常深遠,不容輕忽視之。

尤羅伯和大員小會的紛爭,在阿姆斯特丹中會調解下,至1650年終宣告平息,雙方不再互相攻擊,握手言和。然而,將近5年的針鋒相對,已對彼此造成深刻傷害,也嚴重影響士氣,腐蝕了許多原先建立的成果。1649年,倪但理牧師和菲爾博長官發生衝突,更讓福爾摩沙教會元氣大傷,所以1650年代後期的福爾摩沙教會,幾乎只能維持形式,無法有進一步的規模擴張。

這對持預定論神學立場的後期宣教師來講,似乎不是什麼嚴重的問題。但是對曾經是東印度地區宣教典範的福爾摩沙教會來講,實在是令人傷心的結局。後來的歷史研究有此一說,即尤羅伯曾經再度申請來台擔任宣教師,但因為先前與福爾摩沙教會紛爭的關係,遭到抵制而無法成行。但他仍執意前往東印度地區,最後在路途中不幸染病身亡。不過這樣的說法目前還沒有經過史料證實,只能當作坊間的傳說來看待。

歷史脈絡

將福爾摩沙的爭議放在當時歷史的神學脈絡下分析,可以發現荷蘭1610年開始出現「抗辯派」(Remonstrance),主張人擁有自由意志而提出「墮落後論」(infra-lapsarian)的神學主張。此神學路線認為上帝預定是在亞當、夏娃犯罪之後,人擁有自由意志決定是否犯罪。反對這種神學主張的人則成立了「反抗辯派」(Contra-Remonstrance),提出「墮落前論」(supra-lapsarian),主張上帝創造亞當、夏娃前就已經預定了救贖的對象。兩派神學主張的代表是萊登大學(Universiteit Leiden )兩位立場相左的神學教授,即阿民念(Jacobus Arminius,1560~1609年)和荷馬魯斯(Franciscus Gomarus,1563~1641年)。

兩派的論爭持續將近10年,影響層面非常深遠,除了神學上「自由意志」與「上帝預定」的爭議之外,也牽涉到政治體制的設計──荷蘭這個新共和國到底要採用「王權制」或「總理制」?以及與西班牙到底要和平共處還是繼續戰爭?

當時荷蘭分成掌權的總理奧登巴內威(Johan Oldenbarneveld,1547~1619年),和荷蘭獨立運動領袖「沉默威廉」(William of Orange,1533~1584年)之子摩里斯(Maurice of Orange,1567~1625年)兩個主要政治勢力。總理支持地區分權的共和體制,外交主張與西班牙和談,宗教上則支持抗辯派的自由意志立場:摩里斯傾向王權制設計,主張與西班牙戰爭,宗教上支持反抗辯派的預定論主張。兩派立場勢同水火,甚至在萊登城造成不同立場居民間的對立和武裝衝突,最後是以政變和召開神學會議結束。

1618年兩派衝突正式爆發,掌權的總理奧登巴內威遭遇武裝政變而失勢下台,旋即遭政敵摩里斯逮捕,隔年在阿姆斯特丹市廣場被公開處決。改革宗教會則在同年召開國際性多特會議,經數個月激辯後,於1619年做出結論,判定主張自由意志的抗辯派為異端。於是主張預定論的反抗辯派獲得政治和神學上的勝利,並發表《加爾文主義五原則》。一時之間,荷蘭政治和宗教的寬容消失,到處風聲鶴唳,抗辯派支持者不是失去工作,就是被迫流浪異鄉。1625年,摩里斯過世,社會肅殺氣氛消失,神學異議不再受嚴厲壓迫,抗辯派追隨者得以建立「抗辯兄弟會」(Remonstrant Brethren),繼續追求信仰,只是不被允許擔任公職。當尤羅伯進入萊登大學的印度神學院(Seminarium Indicum)就讀時,就是荷蘭宗教寬容氣氛重現之時。(待續)