◎陳韻琳

巴洛克時期,世界上最強大的國家是西班牙,從最強大時期的查理五世到哈布士堡王朝最後一任君主卡洛斯二世,西班牙至少強盛了150年,期間有極其輝煌的藝術史,葛雷科(El Greco)、利貝拉(Ribera)、蘇巴朗(Zurbarán)、委拉茲蓋茲(Velázquez)、慕里歐(Murillo),不僅是巴洛克時期西班牙代表性藝術家,更是天主教藝術的中流砥柱。

西班牙之衰

但是當西班牙畫家哥雅(Francisco Goya,1746~1828年)成為宮廷御用畫家時,西班牙已逐步衰微,退出世界舞台中心,藝術也隨之凋零。哈布士堡王朝後繼無人,各國介入王位爭奪戰,最後在1700年由法國的波旁王朝繼任,宣告法國繼西班牙成為世界歷史核心,西班牙重量級的藝術家也突然中斷,直到100年後的哥雅。

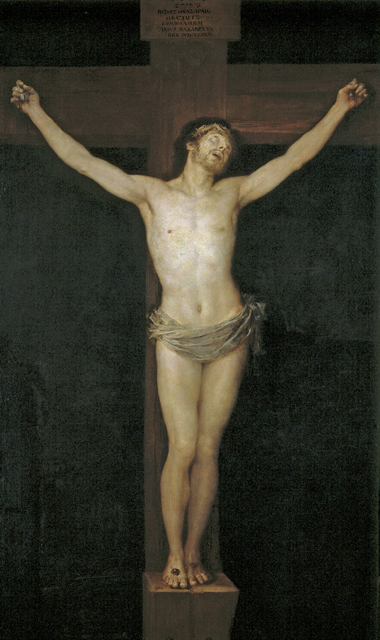

哥雅初出道,於1780年畫下《基督受難》(Cristo Crucificado),宣告與蘇巴朗、委拉茲蓋茲的傳承關係。但哥雅極盛時期的作品,卻明顯反映西班牙的衰弱,與蘇巴朗、委拉茲蓋茲時期的西班牙大不相同了。〔1〕

哥雅代表性的銅版畫《理性沉睡,心魔生焉》(El Sueño de la Razón Produce Monstruos),看起來是呼應浪漫時期的「感性世代」,但哥雅想說的話其實更多。西班牙長期扮演「天主教堅強的捍衛者」角色,一直有宗教裁判所的宗教恐怖統治,從哈布士堡王朝到波旁王朝,文化從沒有啟蒙過,沒被啟蒙,何來理性?〔2〕

《理性沉睡,心魔生焉》是哥雅1799年出版的《奇想集》(Los Caprichos)其中一幅。他向來喜歡用素描或版畫創作諷刺畫,作為宮廷畫家,很多時候不便表達真實的想法,因此素描、版畫成為他另一種人格特質的出口。《奇想集》系列描繪社會的墮落和混亂,並對政治和宗教上層社會多有諷刺,這80幅作品出版兩天後就因宗教裁判所的壓力被迫停售。

哥雅必須極其隱晦地陳述真實的心聲,相較於西班牙外強中乾時期腓力四世的宮廷畫家委拉茲蓋茲,委拉茲蓋茲在《宮女》(Les Ménines)中的自畫相,和哥雅在《查理四世一家》(La Familia de Carlos IV)中的自畫相,氣勢有很大的差異,委拉茲蓋茲不卑不亢,哥雅則是隱藏在陰暗的角落。〔3〕

所以多少可猜想,哥雅多麼欽羨法國大革命及背後的啟蒙理性、自由平等博愛的理想,但這不表示哥雅願意接受被拿破崙或被法國統治。

平民光榮的起義

法軍於1808年進駐西班牙,西班牙王室決定割讓國家,但馬德里人民不願意,於1808年5月2日揭竿而起,大喊:「他們劫持我們的陛下,劫持王室全體成員,打死法國人!」因此拿破崙失敗,對哥雅而言,是樂見其成。

1814年,西班牙王權重新得到自主權,為記念斐迪南七世登基,哥雅決定用畫筆把反抗歐洲暴君的光榮起義中最著名、最英勇的場面載入史冊,於是他創作了兩幅大作:《五月二日》與(El Tres de Mayo de 1808)《五月三日》(El Tercero de Mayo de 1808)。〔4、5〕

《五月二日》回顧拿破崙禁軍騎兵隊對馬德里暴動的鎮壓,哥雅用中央大塊紅色照亮整個畫面,襯托暴動流血。畫面中人群擁擠,幾個比例較大的特寫人物的身體與手的動作,製造騷亂之感。《五月三日》則記錄百姓慘敗,在城郊遭屠殺。用灰暗底色襯托中央之白。士兵背對觀畫者,一致的顏色與動作,象徵冷漠無情的國家機器。穿白衣的人前面的燈,將白衣照得充滿光亮,他雙手向上,宛如基督受難,如果仔細看他的雙掌,還會發現細微的凹洞彷彿釘痕,顯示哥雅是用宗教感情作畫。他旁邊被槍殺倒地的人,提示著下一秒,光明白衣就會染上鮮血,像腳下染血的土地。倒地的受難者姿態,預告了站立的受難者姿態。

畫家記錄了無名者的受難,成為拿破崙負面形象的歷史紀錄。所以畫評家馬羅爾(Mallor)說:「《五月三日》是足以與《拿破崙加冕禮》相提並論的垂世之作。」

王公貴族的黑暗

躋身宮廷,讓哥雅看見一個瀕臨毀滅的階層。他們腐敗,充滿欺騙、虛偽和淫蕩,他下筆蘊含諷刺。《查理四世一家》中,華麗的服飾下,無法遮掩地流露出高傲、慌亂、墮落、平庸與空洞。哥雅故意用大片深濁的顏色作背景,窒悶的空間讓人有窒息感,查理四世一家人以標準筆直的姿態站立,很是沉悶。畫面中央的王后,身上首飾成為了囚禁的枷鎖,她臉上露出叫人無法不嘲笑的愚蠢。

拿破崙終於倒台,但是讓哥雅更失望的是,斐迪南七世卻從1823到1833年在國內嚴厲鎮壓改革者,成為西班牙歷史上「黑暗的十年」。哥雅憂心時局,無法自由抗議的怨憤使他的畫作陰暗,也因個人遭遇,增加更多灰暗的內容。1793年,哥雅47歲時,耳聾的折磨幾乎使他喪命,1798年,他自知將全聾,肉體的苦痛如實反映在畫作中,即1797至98年間所繪的《巫魔夜會》(Witches’ Sabbath)。〔6〕

哥雅1820年間差點因一場大病死去,更加重畫中的悲觀色彩。他在阿利耶達醫生悉心照料下撿回一命,並在馬德里近郊買下房舍,命名為「聾人之家」。他在畫版畫集《夢囈》(Sueños,1815~1823年)期間,筆記說:「我醉心於新的思維,但又無法衝出這個病魔的世界。」哥雅指稱的,既是社會之病,也是自身聾疾之病。他說:「我是這樣的不安,我不能解脫。」這樣的心境最終促成他晚年在聾人之家的壁畫,充分反映他心靈的悲觀與陰暗。「黑色壁畫系列」包括14幅不同作品,橫幅6件,每幅約長9米、寬5.5米,剛好占滿一間房間。其餘8件在另一房間牆面下方。〔7〕

1823年,哥雅的黑色壁畫完成時,斐迪南七世再次鎮壓自由主義者,隔年哥雅獲得訪問法國的許可,理由是健康問題,其實他是在逃亡。短暫居留法國後,曾僑居葡萄牙,但哥雅非常思念又愛又恨的家鄉,兩次回西班牙,卻不得不再去法國波爾多,1828年,他終究無法落葉歸根,在波爾多過世。

法國浪漫派藝術大師德拉克洛瓦(Delacroix)記錄了哥雅當時在巴黎的狀況:「哥雅來到我家門前,又聾又老,腳殘而羸弱,也無侍衛隨從。我拜託他別在巴黎逗留太久,因為我不希望巴黎嚇人的寒冬把他凍死。」

作為浪漫時期藝術家,除了宮廷肖像畫,哥雅的作品感性居多,但因他特殊的情境,與其他浪漫時期藝術家相比,他又很另類,權貴政治與宗教迷信、時代戰亂與民間疾苦在他的畫中揮之不去。他的陰暗跟其他浪漫派畫家意圖處理神祕莫測的陰暗人性也不大相同,反而更多是對國家積弱不振、傳統文化亟需理性啟蒙的焦慮。

以女人自我象徵

至於哥雅私密的心靈世界,他以女性為象徵來呈現。從哥雅生命與藝術的瓶頸到高峰,而後重病、死亡,幾幅女性畫作成為他生命史的隱喻。最有名的女性畫作,是同時期繪畫的《裸體馬哈》(La Maja Desnuda)與《穿衣馬哈》(La Maja Vestida)。〔8、9〕

馬哈不是女人的名字,而是「中下層社會女人」的通稱,畫中女子是誰眾說紛紜,較多人認為是阿爾巴公爵夫人。哥雅和她首次邂逅於1795年,當時哥雅年近50,她33歲,遭遇聾疾之苦的低潮後,哥雅因著與她的私密戀愛,繪畫生涯再度走向高峰。

美麗的阿爾巴公爵夫人出身中下層社會,與公爵兩人貌合神離。阿爾巴公爵於1796過世,1797年哥雅便畫出充滿愛的誓言的阿爾巴公爵夫人肖像畫,畫中的她手指地上的字:「只有哥雅」,她戴的兩枚戒指,一刻「阿爾巴」、一刻「哥雅」。〔10〕

20多年後,哥雅經歷生死大關後畫下黑色壁畫,《巫婆的安息日》(Brujas Sabbath)中的女性成為巫婆的形象,隱喻著他對老病死的不安。

黑色壁畫畫完,哥雅決心離開西班牙。他最後死於波爾多,死前最後一幅畫,女性再度成為隱喻,卻是一幅看似開朗、實則充滿神祕力量的作品,那就是《波爾多賣牛奶的女郎》(La Lechera de Burdeos))。同為生命最終期的作品,哥雅用版畫《我還在學習》(Aun Aprendo)記錄他蒼老但仍渴望活潑生機的慾望,而《波爾多賣牛奶的女郎》畫中女性仍是中下層社會女性,卻不再像馬哈一般挑逗,更沒有巫婆形象的陰暗,而是青春純樸愉快,眺望著遠方,彷彿心中充滿憧憬與希望。〔11、12〕

多年來,大家一直想知道這賣牛奶的少女到底是誰?我們只知道哥雅停留在波爾多期間,多娜‧里奧卡蒂亞(Dona Leocadia Zorrilla)一直看顧他,她同時將子女帶在身邊,10歲的幼女對哥雅尤其有正向影響。賣牛奶的少女是不是她不得而知,但我們更寧願把畫中的女孩看成哥雅對生命週期的另一個隱喻,透過這個年輕的女性,畫出垂老男人回望人生、尋找到生命起始點,一種反璞歸真的生命渴望,情慾不再、黑色陰暗不再,只剩下光明開朗、生命無限美好的無敵青春,她是哥雅終末之年的聖女。

因著哥雅在畫中如此誠實揭露身處的時代與他的生命,我們更能體會「啟蒙理性」與「感性時代」在歐洲文化的重要性,它先成為一股破壞的力量,摧毀舊有的政教掛勾、陳舊腐敗的迷信與不堪一擊的愚民宗教教育,再成為建設的力量,面對無法被時代改變的人性,徹底了悟摧毀後必須再精神重建。對神聖他者的渴望與追尋是人類靈魂深處永恆的需要,會在誠實的心靈上自動生發一股力量,並在新時代找到一條與神聖相遇的新路。