浪漫意味什麼……隨興不拘的個性?活在虛無飄緲雲端的不切實際?過多的感性甚至濫情?充滿理想主義的法國大革命帶出的歷史變局,讓藝術轉向,終結洛可可的貴族華麗、纖巧、感傷與官能,進入浪漫時期。如今,我們仍能浪漫嗎?

◎陳韻琳

馬丁路德起始的宗教革命,在一開始,只是企圖用〈95條論綱〉發起一場神學辯論,他從未設想其後會掀起宗教戰爭的滔天巨浪,間接終結了神權政治,促成了君權政治開始。當時,不管是從他的宗教思想的統一性或是現實局勢,他都不可能顧慮到艱辛貧困的農民。

法國大革命,一開始的理念是讓底層百姓有指望的平權思想。當非常富有象徵意義、關政治犯的巴士底監獄被攻陷,有底層百姓(當時被統治階級用「暴民」兩字涵蓋)參與,這場革命最終讓君權政治搖擺不定,並使貴族階級與中產階級之間出現了階級流動,衝擊到的不只是社會政治與經濟,更衝擊到文化,這段時期被稱之為浪漫時期。

而後,抱持平權理想的有志之士終究發現,這場革命最後的既得利益者仍僅止於舊貴族勢力與中產階級,底層平民還是被犧牲了。當他們發現政治結構趨於穩定,很難有所改變,便決定繼續以文筆、畫筆或思想之筆推動平權思想,這便是寫實主義的開始。從浪漫時期到寫實主義,這中間一樣是一場滔天巨浪。

期待拿破崙

法國大革命後,貴族階級正面臨崩潰瓦解;復仇之聲、與該走極端或溫和的路線之爭,從黨同伐異,瀰漫到最後,變成是動則牽連甚廣的恐怖統治。就在這社會動盪不安、需要重新擬定新秩序之際,拿破崙可說是最被期待的一個英雄,他相當成功地將「民主共和」變成一個力不可擋的武器,把戰爭帶向全歐洲。

當拿破崙成為歐洲封建舊秩序的公敵,更進一步被賦予英雄的形象。因此當拿破崙要回到舊體制的帝國,還是有非常多公民全力支持,他們相信這是回到古羅馬帝國大一統的光榮,透過民主共和帶給全歐洲更好的社會。

但事後證明,拿破崙所到之處所引發的戰爭,未必全都關乎民主共和的大是大非,而是有著個人及其家族的野心,他越來越獨裁,布署拿破崙家族的人馬到全歐各地作將領、作國王,跟法國大革命時拚全力推翻的波旁王朝,做法竟完全一樣。唯一不同的是,拿破崙舉著旗幟說自己不是貴族,而是一介平民出身。

藝術中的英雄

在拿破崙作為一個拯救全歐的英雄光環之下,有非常多跟拿破崙有關的歷史畫留下來,義大利畫家阿比亞尼(Andrea Appiani),法國畫家大衛(J. L. David)與其門生安格爾(Ingres),尤其是箇中翹楚。

其實拿破崙對歐洲漸進的民主平權是有貢獻的,他頒布的《拿破崙法典》,雖然更多保障的是新興起的中產階級而非底層平民,但其精神仍奠基了歐洲日後的民法基礎。但拿破崙還在世時便已毀譽參半,尤其是在法國以外的其他地方。

法國人民有著私心,暗暗期待著透過法國統一全歐,讓法國恢復古羅馬共和的光榮。可是拿破崙在歐洲其他國家的進軍,卻促成了早期民族國家觀點的興起,這在藝文界的作品中歷歷可數。

音樂家貝多芬的《英雄交響曲》從頌讚英雄拿破崙、到反拿破崙成為英雄,是在拿破崙攻打有神聖羅馬帝國傳統的德奧之後。當兩方交戰,貝多芬立即把曲子上題「獻給拿破崙」幾個字塗掉,表達他對拿破崙的失望。

哥雅(Goya)畫下了《五月二號在馬德里》(2 de Mayo de 1808)、《五月三號在馬德里》(3 de Mayo de 1808),是因拿破崙率傭兵攻打同是波旁王朝的西班牙,軟禁西班牙王斐迪南七世,並立自己的哥哥作西班牙國王。西班牙老百姓不同意,自發性發動反抗,並為此殉難犧牲。哥雅用這兩幅畫來記念老百姓的反抗,何其不幸地像基督一般殉難犧牲。

傑利柯(Gericault)出生於法國大革命後兩年,所以成長過程中只看到拿破崙到處掀起戰爭。傑利柯拒絕入伍,他有錢的父親花錢以「替身」代替傑利柯上戰場,替身當年(1812年)就死了。但是當法國王朝復辟之後,傑利柯卻願意入伍從軍,加入路易十八的衛隊,顯然他更支持復辟政權。

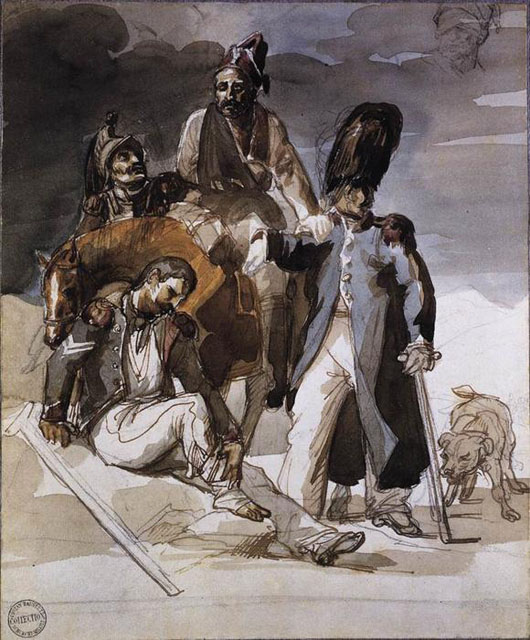

傑利柯畫的兩幅軍官圖,分別是1812與1814年,1812年這幅《坐騎上的軍官》(An Officer of the Imperial Horse Guards Charging),軍官的坐騎預備向前衝,但軍官卻回望,彷彿有著疑慮。至於1814年這幅,軍官只能下馬倚著坐騎,因為他受傷了,必須從戰場撤退,他仍舊回望,看似回望著尚在戰場上生死未卜的同僚。傑利柯1818畫的《從俄羅斯撤退的傷兵》更顯狼狽,因為這場直接導致拿破崙失敗下台的戰事,士兵活著回來的只有十分之一。這些畫暗指著:這一切戰事,所為何來?傑利柯不可能忘懷,若是沒有替身,1812年他早已經死了。

當路易十八復辟,傑利柯入伍擔任路易十八的衛隊,更突顯出他對拿破崙的厭憎、對復辟政權的支持。

拿破崙後來一度發動政變,欲東山再起重返政權,這時,支持復辟的傑利柯,不得不暫時逃往國外,他去了義大利,順道吸取藝術養分,一直等到拿破崙百日之後遭遇滑鐵盧之敗,路易十八再度登上王位,傑利柯方能自由出入法國與羅馬。

值得注意的是,1818到1819年,傑利柯用兩年時間畫了《梅杜莎之筏》(The Raft of the Medusa),暴露了復辟政權將法國大革命最想剷除的腐敗勢力與習慣重新帶了回來。這幅畫背後是根據一個真實事件,梅杜莎號船長修馬瑞距離上一次掌舵是25年前,經驗十分不足,但他因著舊權勢與舊人際關係一起復辟,因而得到這個位置,實質上並沒有治理船事的能力。當梅杜莎號從法國開往國殖民地塞內加爾,在非洲沿岸觸了礁,船長無能力處理,只好將纜繩切斷,放棄了救生筏上147名船員與船客。最後,當梅杜莎號的姊妹號阿爾戈斯號發現這救生筏時,筏上只剩15名活口,而且他們是靠著吃人肉活下來的。這新聞曝光後,輿論譁然,這樁事件也變成復辟政權腐敗不堪的明證。傑利柯畫下此畫,也說明了他不再相信復辟政權。

亂世中抉擇的困難

法國大文豪雨果(Victor Marie Hugo),跟傑利柯有類似的心路歷程,他支持波旁王朝復辟,卻經歷到腐化舊勢力的內鬥,與極端保守派組成內閣,這群內閣閣員刻意強化天主教會的力量並逐漸進行思想控制,最後造成「黑色恐怖」(因教士穿黑袍)。

路易十八對這些已經無力干預,他甚至曾經比喻自己是一個「連馬背也跨不上去的騎士」。路易十八當政時,幸好經濟尚稱繁榮,但當路易十八過世,極端保守、開倒車提倡神權專制政治的弟弟查理十世即位後,經濟快速衰敗,社會開始動盪不安,終於在1830年再度發動七月革命,終結了復辟的波旁王朝。

但雨果隨即就知道,1830年的七月革命仍舊不是答案。1830年後,路易腓力繼任王位,走中間路線,中產階級開始進入政治權力核心,結果卻發生了經濟危機。

於是雨果又支持工人與學生聯合的社會運動,成為極左派。最後,當拿破崙的姪子路易拿破崙執政,再度效法拿破崙稱帝,雨果乾脆離開巴黎權力核心流亡,用他的筆繼續革命,從浪漫轉向寫實的文學巨著《悲慘世界》(Les Misérables)由此誕生。

法國大革命之後的歷史,就在拿破崙帝政、舊王朝復辟、君主立憲、經濟破產、學運工運上演街頭運動、再回帝國之間擺盪,每一次的政權更替,都帶出一次又一次牽連甚廣的黨派鬥爭白色恐怖,也使法國當時菁英知識分子階層,很難次次命準地做出正確的立場判斷。

犬儒思想的轉變

這一切只說明深陷歷史漩渦的芸芸眾生,從知識菁英到勞工階層,從貴族到中產階級,沒有人可以在此生全然無誤選對邊。正因如此,希臘哲人第歐根尼原本希望「將美德與良善從慾望中解放」,因而發展「犬儒思想」,18世紀後產生質變,變成「對於他人宣稱的動機及正直永遠保持懷疑並且嘲弄」憤世嫉俗的犬儒主義。

在這個時代,渴望參與大時代與大理想的理想主義者,無一倖免被自己的選擇背叛了。失望之下,許多知識菁英成為犬儒主義者,對任何事物都持批判態度,從不願明確表態,以此自我保護,呈現彷彿高人一等的姿態。犬儒主義者是理想主義的大敵,是1832年逝世的德國大文豪歌德《浮士德》筆下的魔鬼梅菲斯特,牠自稱是「否定的力量」,是蔓延直到如今的虛無主義。

幸好,推動歷史的,除了人類的野心、貪婪、自私慾望等罪行、罪性,還有人類從神受造而來、尚未完全泯滅的良知、對真善美的渴望和不懈怠的追尋。德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)1830年畫的《自由領導人民》(La Liberté guidant le peuple),是他唯一一幅最貼近身處時代的現代畫。他記錄剛發生的1830年七月革命,畫中有戴高帽的資產階級、有流浪兒、有工人,畫中央的女性以古典希臘女神的姿態,頭戴象徵自由平等博愛革命精神的弗吉里亞帽,手舉法蘭西國旗,帶著群眾往前衝,演繹亂世中不變的理想追尋。他另一幅1823~24年的作品《巧斯島屠殺》(The Massacre at Chios),更將自由平等博愛理想帶往弱勢國家,記錄希臘渴望掙脫土耳其暴權統治邁向獨立,土耳其強勢阻止獨立,不惜屠殺重新占領的巧斯島。

德拉克洛瓦以繪畫支持希臘、抗議土耳其,英國詩人拜倫(Byron),乾脆直接去希臘參與戰鬥,結果患熱病死於希臘,也算是為自己的理想而死。

從法國大革命到19世紀上半場是龐大的歷史試驗場,沒有人在自己選擇的政治立場中全身而退,它生發譏諷一切的犬儒主義與虛無主義,也生發對理想不斷的質疑、修正與繼續奮力追尋。當政治局勢抵定,自由平等博愛仍未臨到,雨果避居小島寫出《悲慘世界》,繼續為底層人物尚萬強請命,並呼喚代表良知、理想、信念、信仰的卞福汝主教;畫家庫爾貝則直接把畫筆指向那些被既得利益者舊貴族、中產階級抹除的社會底層,讓他們在藝術家筆下重生,寫實主義於焉而生。

從執著理想到幻滅,是我們每個人此生都會經歷的心路歷程,我們很難避免錯植對象,可能對一兩次政治社會事件有過高期待、抑或對某個人物有過高期待,期待中賦予過多情感,以至忘了我們面對的是同樣軟弱且需要赦免的人。幻滅後,是從此成為犬儒主義、虛無主義者?抑或重新思考自身信念,繼續往前邁進?這背後是一個信仰大哉問,是一次又一次在信仰終極關懷中重新自我探詢、時代探詢並調整己身的努力,也是浪漫時代的省思之一。如果不斷自我探詢、時代探詢後,願意一次又一次堅持理想,被稱之為浪漫,如今,你或我,仍能浪漫嗎?