【林婉婷專題報導】「半島一瞬:聽見牡丹的聲音」展覽,於6月24日至8月9日在屏東演藝廳展出,突破過往以中國和日本主流史觀詮釋,透過人物訪談、文史踏查、共同創作等方式,呈現台灣原住民族視角的「牡丹社事件」。配合展覽,主辦單位亦有推出多場講座,其中有3位原住民族講師,分別是卑南族作家巴代、排灣族學者Lianes Punanang(高加馨)和教會長老古英勇。

█ 牡丹社事件的地緣政治與小說

作家巴代的歷史小說《暗礁》和《浪濤》,分別以八瑤灣事件和牡丹社事件為背景創作。在6月25日下午的講座中,他從地緣政治角度解析這兩個事件裡的各方勢力,並介紹自己作品的書寫巧思。

日本稱牡丹社事件為「台灣出兵」或「征台之役」,是日本明治維新以後首次對外出兵;事實上,過去也多有船難和掠殺事件,卻未曾引起日本出兵,但1867年的明治維新,使得日本武士失去地位與權力,成為社會的不穩定勢力,而派現代化軍隊到台灣發起戰役,成為日本試驗軍力和安撫武士的契機。

牡丹社事件後續不僅影響清國和日本的外交關係;對清國而言,過去漢人勢力最南到枋寮,主要在車城、保力地區活動,但在牡丹社事件後,清國開始建設恆春城,一路往原住民族領域開發,並爆發諸如獅頭社之役、大港口事件、加禮宛事件等衝突。

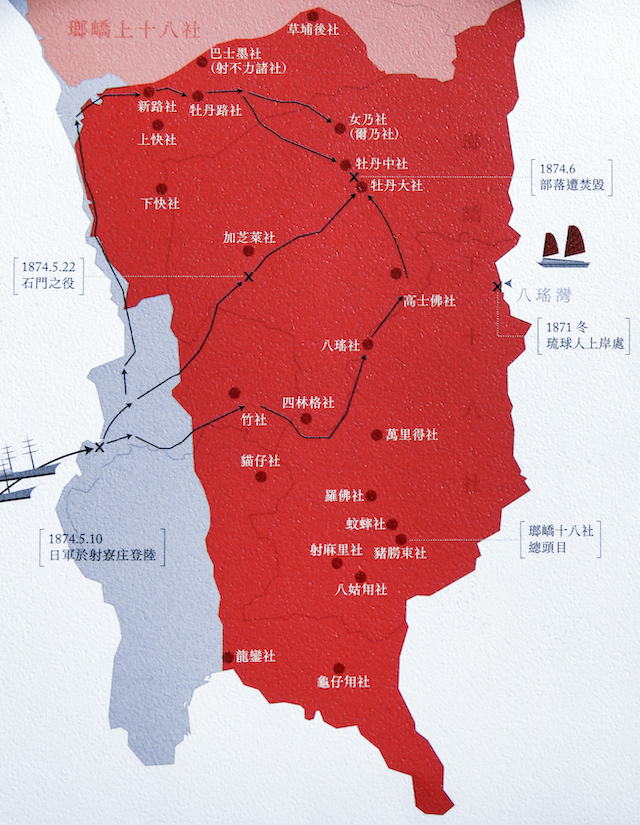

於恆春半島活動瑯嶠下十八社本身也有其勢力的分化。北部聯盟為「牡丹社群」,而八瑤灣事件與牡丹社事件發生地點和涉及部落來自「牡丹群」;南部聯盟是「豬勞束社群」,與之相關的是羅妹號事件;卓杞篤是南方聯盟代表、負責談判和簽約,但其號令能否管理、且盟約能否約束北部的「牡丹群」?巴代認為這點值得思考。

接著巴代介紹小說的寫作安排,談到如何考察並藉由真實、虛構人物來串連劇情;最後他總結這兩件歷史事件帶給他的省思:國家有實力才能有談判籌碼,否則只能成為強權利益的棋子,招之而來、揮之即去。

【書介】《暗礁》

作者:巴代

出版社:印刻文學

出版日期:2015年12月

簡介:《暗礁》講述1871年、進貢琉球國王的宮古島人,返程遇風雨、漂流至南台灣東岸。登陸後受高士佛人接待,卻又因語言不通引起誤會、殺戮,史稱「八瑤灣事件」;小說以宮古島人與高士佛社人兩條敘事線,且透過以真實人物為參考而創造小說角色,例如宮古島人野原茶武、高士佛人阿帝朋等,讀者能看見並推想過去不同文化的對遇情景。

【書介】《浪濤》

作者:巴代

出版社:印刻文學

出版日期:2017年9月

簡介:《浪濤》描述1874年、日本以八瑤灣事件藉口出兵台灣,牡丹社群族人在石門峽谷抵禦日軍等「牡丹社事件」過程;就如同《暗礁》分線敘事,《浪濤》從不同勢力的角度切入,談到在明治維新以後失去地位與權力的日本武士欲透過戰爭挽尊,也提到瑯嶠下十八社總頭目卓杞篤去世,部落聯盟面臨內部矛盾和重組爭鬥;讀者又再次看見不同文化的的對遇景況。

█ 原民觀點下的牡丹社事件

「若不是族人的奮勇,今天沒有機會和大家分享這些事情。」早期就開始研究牡丹社事件的牡丹國小主任Lianes Punanang(高加馨),在7月9日下午的講座中坦言,其實小時候也受到主流教育和史觀影響,排斥談論牡丹社事件,認為自己的祖先殘忍、野蠻,且對石門古戰場有著恐怖、禁忌的印象。

所幸在大學就讀歷史系時,因著老師建議和鼓勵,開始田野調查和人物採訪,以牡丹社事件為主題完成學士論文。她發現,雖然這是當地大事,但很多族人沒有辦法鉅細靡遺地回憶並陳述,而是要依靠文獻和學術研究來補充;是對著慘烈犧牲的禁忌造成噤聲、還是歷史早被選擇遺忘?Lianes Punanang認為,參與牡丹社事件的族人,後續也經歷日治初期對原住民高壓、武力鎮壓的統治,或許這也是造成族人長期不敢發言的原因,就像二二八事件,因此很可能事件細節隨著時間被淡忘。

Lianes Punanang點出,「牡丹」社群名稱的由來,其實與「葛藤」有關,而非野牡丹,可見有時族群故事會與主流想像不同。在過去,部落是國家的雛型,而「部落主人」意指對按照自己的意識,對自己社群的管理和認識;而牡丹社事件,其實正是族人展現「部落主人」的意志與行動。

1871年,琉球宮古島的進貢船在八瑤灣海岸擱淺;過去常常稱之為漁船,但事實上是進貢船。因著飢餓,宮古島人採食高士佛人作物,並誤入其領地;高士佛頭目遵守盟約,提供食物和過夜之處給琉球人。66位琉球人,進入約200人左右、包含老弱婦孺的高士佛社,確實會引起緊張;加上語言和文化不通的疑慮,宮古島人連夜離開。此舉令高士佛人警戒,一路追趕,雙方在雙溪口爆發衝突,引發高士佛人出草。

1874年,日本出兵台灣;在5月22日,日本軍隊和牧丹社群的戰士們在Macacukes(石門峽谷)開戰,牡丹社頭目Aruqu(阿祿古)父子戰死,被稱為「石門之役」。6月1日,日軍分從楓港、石門、竹社三路攻擊牡丹社和高士佛社,2日後攻進部落;此時族人已躲入山林,日軍便焚燒部落,並帶走女乃社的12歲少女「阿台」,強迫她學習日本教育又送回部落,作為日本戰績的宣傳。

因著日本軍隊不適應台灣氣候和瘧疾而多有損失,於是來自豬勞束社的大頭目潘文傑和其他部落人士找牡丹社、高士佛社等族人聚集,與日本談判、雙方議和。Lianes Punanang強調,不是牡丹社群投降和歸順,也不是主流文獻中所謂的原住民「卑躬屈膝」,雙方是平等關係。

Lianes Punanang點出過往教科書在講述這段歷史事件的缺失,包含沒有提到高士佛人如何接待宮古島人,也沒有探討部落失去頭目和家園的傷痛及賠償,且值得注意的是,牡丹社事件被視為台灣現代化的轉淚點,但對族人來說傳統文化被破壞、消失的開始。

對於這段歷史,牡丹鄉與宮古島有系列「理解、化解、和解」行動,包含2004年舉辦研討會、2005年交流會和2008年設立紀念石碑;另也有小說家和研究者開始調查、呈現歷史,且文化部也有再造歷史現場計畫。Lianes Punanang認為,國家與社會開始重視有助於開啟更多視角,這是值得高興的,但也要思考原住民族從「無聲」到「發聲」,被尊重的有多少?族人對文史的認知又如何?就她自己而言,調查、書寫和敘說這段歷史,其實是一段走出汙名的自我療癒。

最後提出一個問題邀請與會者們共思:若當初牡丹社群沒有抵抗日本軍隊,台灣歷史如今又會是何種樣貌?

█ 事件過後的餘波盪漾-牡丹社事件始末以及對部落的影響

「牡丹社事件不只是國際事件,也是台灣事件,需要有台灣人的聲音。」Payuan(排灣)中會Sikimung(石門)教會長老古英勇在7月9日的講座開場,首先強調文化分享、傳承的重要性,也鼓勵與會者們將自己聽到的故事記錄下來、傳遞出去。

古英勇補充一些自己所聽聞、關於八瑤灣事件和牡丹社事件的細節:當宮古島人遇到海難,高士佛人並沒有第一時間去到船難現場,而是等待三天;原因是歷史上有多次擱淺事件發生,族人對這些不同於自己的面孔有所警覺、不會貿然行動;而最先接近宮古島人的是漢人;他們會與船難者交易物品,過程中也提醒他們要留心「大耳族」,也就是排灣族人。

在第三天傍晚,高士佛頭目帶著年輕人接近宮古島人,可惜用雙方語言不同,這種時候接近、開口、一舉一動,難免造成緊張感。古英勇現場演繹,請與會聽眾們想像自己是宮古島人,而他扮演高士佛人,用族語表示可以讓宮古島人到部落休息一晚,在日出時送他們到漢人居住地;但沒有漢人聽眾能明白,「相信宮古島人也是如此。」古英勇認為,那個時候的宮古島人心裡迴盪的就只有漢人的警告:小心大耳族。

等族人們帶著宮古島人回到部落,稍稍修整後宮古島人還是選擇離開;高士佛人發現宮古島人離開,於是要負責傳令、腳程快速的年輕人去通知鄰近部落,又順著腳印追人、追到宮古島人。就古英勇看來,高士佛人對於宮古島人不告而別的警戒是可以理解的,「那種心情這就像現代遇到偷渡客一樣。」至於是否是有族人擅自拿取宮古島人的東西、引起他們驚慌呢?古英勇並不清楚這點,他自己所聽到並知道的是排灣族人會趁夜抓捕河邊的夜行生物,或許有些年輕的高士佛人和宮古島人彼此互動,但講述故事的老人家沒有特別提到搶奪。

八瑤灣事件中,有54名宮古島人被出草、就地掩埋,而日本人在牡丹社事件後有建立「大日本琉球藩民五十四名墓」。另牡丹社事件中,日軍駐營在龜山,也立有「龜山安營紀念碑」;日軍離開台灣前也建立「西鄉都督遺蹟紀念碑」。古英勇指出,這些紀念碑是歷史的警惕,告訴後人們這裡曾發生什麼,如果沒有妥善保存而是完全移除,集體的歷史記憶恐怕會變成一張沒有依憑的白紙。

為何族人們噤聲、不敢談論牡丹社事件?古英勇直言,因為過去沒有人會相信族人,只會覺得他們殺害宮古島人就是錯誤的一方,沒有藉口、沒有道理;但透過文化和歷史研究,現代人開始能夠暸解當時族人選擇的考量。族群被誤解、部落被燒毀,這些創傷經歷也讓長輩們罹患身心疾病,甚至當初被擄走、日化的少女「阿台」最終跳崖。古英勇相信這些也是台灣轉型正義應該關心的問題。

古英勇樂見部落覺醒,有越來越多人願意站出來談這段歷史,並號召年輕人們出來聽故事,接著擔任解說員,帶領來訪恆春半島的民眾們走訪歷史場域。「不是只有部落自己就好,公部門也要有這樣願意傾聽的耳朵,能夠協助文化和歷史的復振。」最後古英勇邀請眾人到部落裡走走,「文化工作很孤單、吃力不討好,但總要有人去做。」

█ 與八瑤灣事件、牡丹社事件相關報導連結

封面圖片提供|南國青鳥臉書